Francis Cabrel fait partie de ces artistes intemporels et rares, fidèles et populaires, qui pourraient se contenter d’un micro chant et d’une ligne pour leur guitare.

C’est pourtant avec un groupe remarquable que nous l’avons écouté à l’Olympia, sonorisé en Clair Bros grâce à Audio Concept et éclairé tout en subtilité par Spectaculaires. Une soirée avé l’accent sur le plateau comme en régie.

Il est 16:30. Les balances sont encore loin et il règne dans l’Olympia un calme que pas même les turbines des projecteurs et le minuscule souffle de la diffusion ne viennent troubler.

Avec son bel accent et son regard marqué par la fatigue, Dominique Maurel est venu nous accueillir à l’ascenseur qui plonge dans le saint des saints. L’instant est venu d’attaquer avec lui bit en tête !

SLU : Dominique, c’est un grand classique qu’on ressort assez souvent aux techniciens qu’on interviewe. Tu as l’air bien fatigué !

Dominique Maurel (ingé Système, gérant Audio Concept & distributeur Clair Bros pour la France) : C‘est le cas. La tournée est très belle mais intense et pour le moment je suis seul pour m’occuper du système. Plus tard lors des Zéniths j’aurai un assistant car j’ai la moitié des boîtes qui est restée dans le camion et deux bras n’y suffiraient pas.

Il y a 25 ans Audio Concept est lancé

SLU : Tout d’abord, comment est né Audio Concept ?

Dominique Maurel : En 1991, chez moi avec un petit peu de matériel. C’est une entreprise individuelle. Je suis toujours tout seul. Avec l’afflux de travail, je n’ai jamais cessé d’investir. Je suis un passionné et me suis formé tout seul ou presque. Au grand désespoir de mes parents, j’ai fait du son (rires) !

SLU : Tu ne peux pas être tout le temps tout seul…

Dominique Maurel : Non bien sûr, j’ai mon Label et suis entouré d’une équipe d’intermittents prêts à m’aider quand nécessaire.

SLU : Tu as commencé comment ?

Dominique Maurel : J’ai commencé autour de Valence d’Agen dans le Tarn et Garonne avec des petites associations qui ont organisé des festivals de plus en plus gros et j’ai grandi avec elles. J’ai aussi prospecté mais il faut avouer que ce n’est pas mon point fort !

Le bouche à oreille a aussi très bien marché. Un jour on m’a demandé d’aller mettre du matériel à Astaffort (30 km de Valence d’Agen NDR). Je suis parti avec mon petit fourgon. Cela s’est bien passé et j’y suis depuis 20 ans. Il y a 7 ans Francis m’a dit très simplement que ce serait bien si je m’occupais de sa tournée Des Roses et des Orties car il souhaitait garder cet enracinement local qui lui tient à cœur. J’ai pas mal stressé car c’était ma première grosse presta et cela m’a valu quelques nuits blanches.

J’avoue que le montage de la tournée actuelle a été beaucoup plus relax. Toujours fatigant mais relax (rires) ! J’ai préparé des racks, du câblage et tous les accessoires rendant la vie plus facile, et c’est moi qui ai tout câblé. S’il y a un pain, je sais où chercher.

SLU : Où as-tu appris à caler un système ?

Dominique Maurel : J’ai appris en discutant avec des autres techniciens et en manipulant. Lors de la dernière tournée de Francis, Jean Lyonnet assurait le calage et j’ai beaucoup appris en l’assistant. J’ai fait des études de physique, j’ai donc des bases mathématiques pour comprendre par exemple ce qu’est la phase. J’ai dévoré aussi les docs et les bouquins et je me suis lancé.

Il y a enfin des mecs extra comme MiniMax que tu dois connaître (naaaan, quelle idée. La bise Max ! NDR) et qui ne sont pas avares de conseils. Je l’ai connu il était haut comme ça, et quand tu vois où il en est, je dis bravo. Il le mérite complètement.

Un jour il est venu chez moi, il était intéressé par le système Clair que je venais de rentrer. Il a assisté à une démo que j’avais organisée et m’a dit : « Je peux venir chez toi un jour pour mesurer ton système? » On l’a monté, il a passé la journée à faire des mesures et il a rédigé un petit dossier. C’est un passionné. Dès qu’il a des infos, il les transmet.

SLU : Au fait, comment tu fais à avoir ton Label en étant seul dans ta boîte…

Dominique Maurel : Ce n’est pas simple ! L’hiver 2014 où c’était très, très calme on m’a dit que pour être dans les clous je devais embaucher un CDI plein temps. Je me demande bien qu’est-ce que je lui aurais fait faire et comment je l’aurais rémunéré.

J’aurais mis ma boîte en danger voire la clé sous la porte. Je comprends le raisonnement du Label, mais la réalité est toute autre.

Clair Bros prend l’accent du Sud-Ouest

SLU : Raconte-nous ta rencontre avec Clair car là, nous sommes loin de l’entreprise individuelle !

[private]

Dominique Maurel : Je connaissais la marque pour avoir vu des tas de concerts où Clair était de la partie et j’étais fan. Je le suis d’ailleurs toujours. Je les avais approchés pour savoir s’ils accepteraient de vendre leur matériel mais à l’époque, ils n’étaient que prestataires. Plus tard j’ai appris que la distribution était assurée en France par HMS, une société basée à St Nazaire, qui installait la marque sur des navires de croisière.

J’ai sauté sur l’occasion et acheté le petit système 208. Quand j’ai voulu acheter le 212 j’ai appris qu’entre Clair et HMS qui est maintenant dans le groupe Vidélio, ça n’allait pas fort. J’ai donc contacté HMS pour les prévenir et je suis passé en direct avec Clair qui m’a invité à aller les voir pour me former à ce nouveau système. Je suis donc parti aux USA où j’ai été accueilli d’une façon remarquable qui te fait oublier que tu n’es que le petit installateur de province, et c’est là que la proposition m’a été faite de récupérer la carte pour la France.

Je n’ai eu de cesse de les mettre en garde quant à la difficulté de percer sur le marché exagonal et mon peu d’expérience et de temps pour me battre contre des marques bien implantées, mais comme ils souhaitent avant tout être bien représentés en France, j’ai accepté. Ils sont ravis de cette première tournée de 85 dates d’un grand artiste français en i212, et viendront nous rendre visite en 2016.

SLU : Et quand tu as besoin de matériel en plus ou bien de matériel pour des démos, tu le trouves où, chez Audio Rent ?

Dominique Maurel : Non, je traite en direct avec Clair. Ils m’envoient ce dont j’ai besoin sous 5 jours par avion. Il en va de même avec les pièces de rechange. J’ai un petit stock mais sinon via FedEx cela m’arrive très vite. Cela dit, je n’ai pas de casse. Ca fait 5 ans que je tourne avec cette marque et je n’ai rien cassé. Les presets dans les amplis protègent vraiment bien les HP.

SLU : Y-a-t-il d’autres importateurs Clair en Europe ?

Dominique Maurel : Oui, il y a une grosse boîte au Benelux et Allemagne qui s’appelle The Audio Specialists. Ils distribuent entre autres Clair, Midas, Lake et Lab. Je crois que c’est tout.

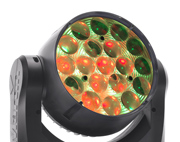

La diffusion en Clair Bros de la tournée

SLU : Revenons à cette tournée. Tu voyages avec combien de têtes, renforts de basses et subs ?

Dominique Maurel : 24 têtes i212 et 12 subs dont 8 iS218 prévus pour être accrochés et 4 CS218 pour être posés, mais ce sont les mêmes.

Pour les Zéniths, j’accrocherai douze i212 par côté et derrière chaque ligne 4 subs. C’est un montage qui marche bien.

Si besoin est, je mettrai en plus les 4 derniers subs au sol. Ici à l’Olympia J’ai accroché 6 têtes sous deux subs pour le balcon, et j’ai à l’orchestre et par côté un sub et trois têtes i208.

Ludovic Lanen (ingé son face et concepteur de micros) : Ce n’est pas une tournée où l’on a besoin de beaucoup de pression dans le bas. Ca nous arrive dans des salles plus grandes d’avoir le même nombre de subs en l’air et au sol et ces derniers sont à -2dB…

Dominique Maurel : Je voyage en revanche bien pourvu en i208, j’en ai 16 en tout, pour déboucher les côtés. J’en ai trois par côté ici pour arroser sous le balcon. Pour l’infill j’ai deux Kit12+ biamplifiées et des FF2-HP pour les lipfills et pour redonner des couleurs à l’aigu sous la casquette du balcon.

L’amplification est en Lab.gruppen marquée Clair ou pas. Les i208 peuvent être alimentés via des racks maison, en revanche dès le i212, Clair exige qu’on utilise ses racks et ses câblages afin de garantir qualité et interopérabilité.

Les câbles au sol et qui sont effectivement trop longs sont des 75 pieds pour sonoriser des Zéniths, d’où une section très importante. Clair adapte la section à la longueur, rien n’est figé.

Ce que tu vois ici est un rack standard prévu pour alimenter 4 subs et huit têtes, un ratio 1 pour 2 assez classique. Il embarque quatre PLM 10000 pour les têtes et un PLM 20000 pour les subs. On voyage avec 4 de ces racks plus ceux qui servent pour les retours.

SLU : Comment prends-tu les angles avec les i212 ?

Dominique Maurel : Tu peux le faire en tension ou en compression. Je préfère cette dernière option qui permet sans forcer de faire les angles les boîtes suspendues et encore au niveau du sol, après il suffit de compresser avec un petit palan à chaîne à l’arrière et la ligne prend sa forme.

On peut descendre jusqu’à des valeurs de 0,25° près grâce aux Bird qu’on place tel un accessoire dans les goupilles.

Ils ajoutent une infinité de combinaisons et d’angles nouveaux en plus des préréglages de base offerts par les enceintes elles-mêmes.

SLU : Cela ne parait pas archi moderne…

Dominique Maurel : Non, mais c’est très efficace et ultra simple à mettre en œuvre. Ca évite aussi d’avoir plein d’accessoires à l’arrière des boîtes.

SLU : C’est étrange que Clair Bros fabrique des enceintes et que Clair Global le prestataire en fasse autant de son côté. Vu de France, cette dichotomie entre les deux filiales paraît un peu contreproductive

Dominique Maurel : Disons qu’elle pourrait rapidement se calmer, car quand une star aux USA comme Garth Brooks dit à Clair Global qu’elle veut tourner en i218 en lieu et place des gros systèmes de touring prévus à cet effet, les deux parties ne peuvent que mieux travailler ensemble !

SLU : Comment se passe le partage entre face et retours au niveau des consoles ?

Gilles Gautrois (support technique Midas pour EVI et présent le soir de notre passage) : Le choix a été fait de partir avec deux splits DL231 à double préampli micro séparé.

Chaque unité accepte 24 micros sur scène ce qui fait un patch de 48 entrées, et chaque console gère séparément son étage d’entrée « personnel ».

Le DL231 est une version plus abordable du 431 (qui avait été créé pour l’XL8 lors de son lancement). Les deux splits sont routés vers le rack DSP des deux Pro6.

Pour les sorties, Seb (astien Bramardi, ingé retours NDR) qui en a le plus besoin, les récupère en analogique pour les ears sur un des 231.

Et pour les wedges il retrouve sa modulation en AES sur un 451 qui est équipé de deux cartes spécifiques lui donnant 16 sorties numériques. Il attaque donc ses Lab.gruppen en AES.

Un dernier 155 offre les sorties AES pour attaquer le système.

Ludovic Lanen, entre scène, studio et micros

SLU : Ludovic, quand as-tu commencé à travailler avec Francis ?

Ludovic Lanen (ingé son studio et façade) : La première fois c’était lors des enregistrements de l’album Sarbacane (il y a près de 30 ans NDR). J’ai toujours travaillé en studio et sur scène mais dernièrement je me consacre essentiellement à la scène, non pas que je n’aime pas le studio, mais à cause de l’état sinistré de l’industrie du disque, il n’est plus possible d’en vivre.

SLU : Tu as donc connu la belle époque de Polygone

Ludovic Lanen : Ohh oui, quand nous y avons enregistré Sarbacane, le studio était tout neuf. Un superbe endroit disparu comme tant d’autres beaux studios.

SLU : Quelles similitudes et quelles différences trouves-tu entre ton métier en studio et sur scène ?

Ludovic Lanen : Cela n’a rien à voir. Sur scène il faut savoir aller à l’essentiel très rapidement, alors qu’en studio tu peux t’y prendre dix fois, mais sans rater la bonne prise ! C’est pareil au niveau des micros, tu peux en essayer plusieurs, en mettre deux pour choisir après coup lequel garder.

Sur scène au contraire tu places le modèle dont tu sais qu’il fera à coup sûr l’affaire. Sur cette tournée je dois avouer que nous avons eu pas mal de temps pour bien répéter, mais c’est rare d’avoir ce luxe. Le live t’apporte aussi une certaine excitation liée au côté unique de la performance. Cela nous arrive souvent de nous laisser surprendre.

Cette tournée par rapport à la précédente comporte une guitare électrique en moins, ce qui modifie la nature des arrangements et ajoute une part d’acoustique ou Francis trouve mieux sa place, sans essayer de passer par-dessus un orchestre plus musclé. Nous avons aussi des choristes qui apportent de la cohésion avec le dernier album qui en emploie beaucoup, et viennent aussi poser leur voix sur d’autres titres plus anciens qui s’y prêtent.

SLU : Ton travail consiste à écouter au travers de haut-parleurs. Entre ceux de studio et ceux de sonorisation, c’est vraiment différent non ?

Ludovic Lanen : En fait les enceintes studio et celles pour le live ne sont plus si différentes que ça. De moins en moins. Si on fait abstraction de certaines salles assez catastrophiques où rien ne marche, les nouveaux systèmes avec leurs filtres à phase linéaire valent certaines enceintes de monitoring. Il faut dire aussi qu’à Paris, des grosses écoutes studio, bien réglées et rigoureuses dans leur rendu, je n’en connais pas des tonnes. Un bon système de sonorisation bien réglé dans une jolie salle, ça sonne sacrément bien. On n’en est plus à la grosse sono toute en puissance dont il fallait juste éviter que ça accroche…

SLU : Pour faire une analogie avec le studio, tu exerces deux métiers : tu mixes et tu masterises.

Ludovic Lanen : Exact. Je dirais même trois. La prise, le mix et le mastering en même temps, mais c’est différent. Des petits pains, des approximations sans gravité passent parfaitement là où en studio tu serais obligé de refaire une piste.

SLU : Donc ton tom floor qui est long comme un bouchon de mois d’août, tu lui règlerais son compte en studio ?

Ludovic Lanen : Une fois que ça joue on ne l’entend plus… Oui sans doute je tenterais de le nettoyer un peu mais à la fois cela dépend des musiques. C’est important de laisser vivre les instruments avec certains défauts car cela fait partie du son et du rendu d’ensemble.

Un regard lucide sur le bois qui sonne

SLU : Pour en revenir à la diffusion, tu as dû côtoyer à peu de chose près tout ce qui se fait…

Ludovic Lanen : Oui sans doute. Tous les grands systèmes récents des marques les plus connues, Clair, L-Acoustics, d&b, Adamson ou Nexo pour ne citer que ceux qui me viennent à l’esprit, s’ils sont bien mis en œuvre, ça marche terrible. En revanche je croise parfois dans des petites salles des enceintes qui ressemblent à des line-arrays sans en être, et qui ne sonnent pas du tout, je pense à un français et à un italien que je ne nommerai pas.

SLU : Quels critères recherches-tu d’abord dans une diffusion ?

Ludovic Lanen : La couverture, l’intelligibilité, l’équilibre afin que le son soit le moins coloré possible et par ricochet la transparence. La bonne diff est celle qu’on n’entend pas. Je ne suis pas à la recherche du boulet, surtout pour Francis. Déjà personnellement je n’aime pas quand le son est fort, mais au-delà de ça, l’artiste lui-même demande à ce que le son en salle ne soit pas fort pour éviter de l’être sur scène. Une moyenne de 92 ~ 93 avec, lors de certains titres 95 voire quelques dB en plus quand la salle tape dans ses mains, c’est largement suffisant. Nous avons pas mal de statiques sur scène, on ne pourrait de toute façon pas aller beaucoup au-delà en pointe.

Quand tu assistes à des concerts de variété française entre 103 et 105 dBA, c’est trop fort et ça ne se justifie pas. Il suffit de parler avec les spectateurs pour se rendre compte qu’ils ne demandent pas de tels niveaux et que cette pression rend la compréhension des paroles problématique. Je protège mes oreilles fatiguées par l’âge et mon travail avec des bouchons lorsque j’accueille par exemple à Marcillac, et je le fais par nécessité. Certains concerts sont difficiles à supporter sans. Qu’est-ce que ça veut dire… Les spectateurs mettent des bouchons, les artistes mettent des bouchons, à quoi bon !

SLU : Comment vous êtes-vous rencontrés avec Ludo ?

Dominique Maurel : Aux rencontres d’Astaffort où je fournis un peu de matériel, la régie, quelques boîtes et un peu de retours. Je mixe aussi certaines soirées. On s’est précisément rencontré lors d’une soirée avec les Beatles comme thème où Ludo est venu sur place.

Une histoire de micros

SLU : Question micros il y a du Shure en HF et quelques micros Prodipe.

Ludovic Lanen : Les HF en Shure c’est naturel, ça marche très bien.

Dominique Maurel : Et c’est ce que j’ai en parc. J’ai fait ce choix car les émetteurs acceptent des capsules extrêmement demandées et présentes sur tous les riders. Tu ne peux pas manquer de SM58 et de Beta58 quand tu es prestataire…

Ludovic Lanen : En ce qui concerne la marque Prodipe, je collabore avec eux, je me suis donc fait prêter par la maison mère ce dont j’avais besoin pour la tournée. Francis chante par exemple dans un micro Prodipe. Filaire. Je ne comprends pas qu’on donne un HF à un artiste qui ne se déplace pas de son point de chant. On a beau dire, un fil ça sonne mieux qu’une onde et en comparant les deux avec la même tête, il n’y a pas photo. Pour revenir à Prodipe, j’ai aussi trois petits micros de cette marque sur l’accordéon avec des adaptateurs pour les employer avec des packs émetteurs Shure car les nôtres sont en cours de finalisation de développement.

SLU : Les trois micros sur un émetteur ?

Ludovic Lanen : Non, je sépare les mains pour avoir à la console le grave et l’aigu de cet instrument, donc un pack reçoit deux micros à la fois pour l’aigu et le second un seul pour le grave.

Les capsules veulent voir une impédance de 2 kΩ, donc dans l’adaptateur en Y il y a une résistance de 2000 Ω entre le transducteur et la masse.

Nous avons aussi un micro Prodipe sur la contrebasse mais uniquement pour deux morceaux et un ruban sur l’ampli guitare.

La batterie aussi est en partie repiquée à l’aide de la mallette de micros pour cet instrument de la marque..

SLU : Enfin, batterie, set de percussions (rires) !

Ludovic Lanen : Ahh ça c’est Denis… Il a par exemple trois caisses claires dont une faite à partir d’un couvercle de poubelle avec à l’intérieur des billes ou bien des cymbales en acier martelé.

SLU : Dominique, Audio Concept possède les deux PRO6 Midas de la tournée ?

Dominique Maurel : Une oui, l’autre est en location, mais je pense la racheter à la fin de la tournée car on sera près de la saison des festivals et elle tournera bien. Et puis c’est une excellente console très fiable et avec un excellent son.

Ludovic Lanen : C’est vrai, elle sonne très bien, mais j’ai souvenir d’avoir mixé au New Morning des live sur une DM2000 Yamaha qui sonnait aussi et parfois d’avoir eu le temps de retravailler des morceaux chez moi, dans mon ProTools en devant cravacher pour faire mieux qu’avec la Yam. J’ai aussi enregistré et mixé des albums avec la 02R honnie et le vieux ProTools et pourtant je te promets que je n’ai pas honte en les ré écoutant aujourd’hui. Cela dit, il est vrai que le nouveau ProTools HDX sonne beaucoup mieux

SLU : Question effets c’est sobre.

Dominique Maurel : Ludo m’a demandé une PCM92, une TC 4000 et un TC DTwo. Pas de préampli externe ou d’autres fioritures du même genre. Dans le rack il y a aussi un Klark 9650 qui convertit l’AES50 en Dante et permet l’enregistrement dans un mac mini.

Ludovic Lanen : Je peux prendre la main sur le mac au travers du clavier et de la souris de la console en utilisant un des écrans de la Pro6. C’est extrêmement pratique. Grâce à ces enregistrements je peux écouter la salle et faire des soundchecks virtuels. On garde toutes les pistes pour peut-être en faire un jour quelque chose. Au prix des disques durs, c’est irrésistible. J’enregistre en 48/24 pour bénéficier des 64 canaux Dante.

Ci-après La visualisation des tranches de la Pro6 sur tablette

La prise en main est totale, tous les paramètres peuvent être affichés et modifiés. Entrée, compresseur, noise gate, égaliseurs, et si le choix a été fait de disposer de graphiques en sortie, il est possible de les télécommander bien entendu aussi à distance ce qui est essentiel quand on veut par exemple sculpter un wedge en étant dessus.

CONCLUSION

C’est fréquent que l’on tire un coup de chapeau à la technique, je dirais même qu’on est là pour ça, c’est en revanche moins habituel qu’on aille piocher dans le coffre à compliments des adjectifs comme « courageux, surprenant ou méritant » et pourtant, comment faire autrement avec Dominique Maurel, la tête, les jambes et les oreilles d’Audio Concept. Francis Cabrel l’a jeté dans le grand bain et il s’y sent bien.

Installation, calage, exploitation, gestion, représentation, accueil de la presse, il se démène pour que cette tournée soit la vitrine de sa société et de Clair Bros, et y parvient sans difficulté. Il va juste augmenter son ratio de cheveux blancs ! Tout respire le professionnalisme et la maîtrise technique.

Les marques, les modèles, le câblage, le déploiement, le calage rigoureux, l’ensemble fonctionne sans anicroche et permet à Francis Cabrel d’offrir un show où ses textes sont portés par un rendu qui peut caresser comme décoller du sol grâce au travail tout en finesse de Ludovic Lanen.

Quelques notes jouées durant les balances suffisent à saisir l’essence de la captation et du mix de Ludo mais aussi la personnalité de la diffusion. L’aigu notamment est d’une finesse et d’une douceur remarquables, très proche de ce qu’offre par exemple le Kara, mais avec un grave plein et particulièrement riche. Le public dans une salle saine comme l’Olympia ne change pas grand-chose au mix aéré de Ludo et c’est tant mieux.

Les plans sonores sont amples et précis et le grave chaud et rond à souhaits. Les instruments sont assez en dedans et font la part belle au chant. On n’est pas loin d’un mix studio sauf peut-être une petite dureté dans la voix lead, les fameux « cheu » et « seu ». Est-ce Ludo, Nicolas Fiszman, le système Clair, sans doute un peu des trois, mais la contrebasse est somptueuse. Elle a l’attaque, la rondeur et toute sa place dans le mix. Un bijou. Bravo à tous et bonne route.

D’autres informations sur :

[/private]