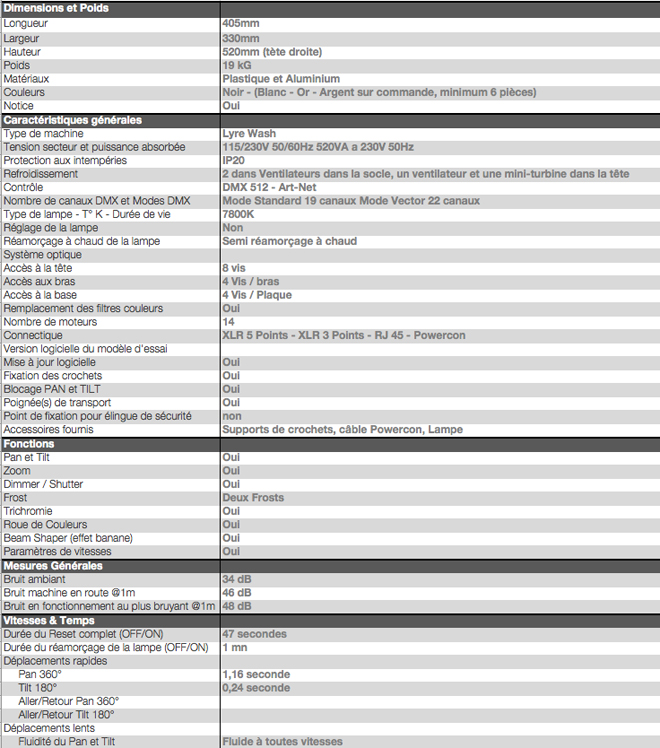

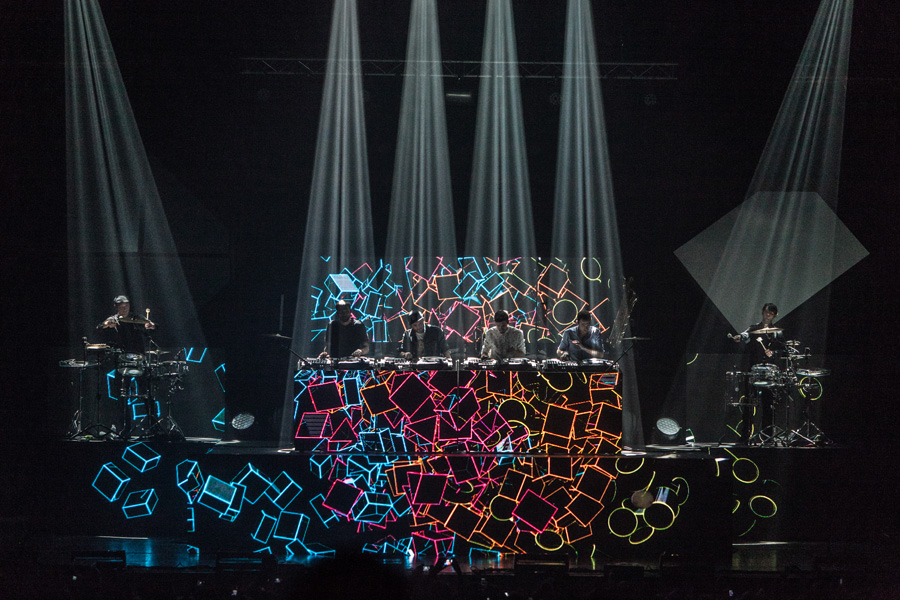

Déjà primé en Octobre 2012 lors de sa première présentation mondiale au LDI, le Sharpy Wash est disponible à la vente depuis le mois d’avril avec un carnet de commande bien rempli et des prestataires déjà servis : Dushow, Bargraph et S Group.

Quelques grands noms de la lumière française se sont déjà penchés sur cet appareil que nous pourrons voir sur scène dès cet été.

Les plus pressés auront peut être admiré le 18 Mai à la télévision le ballet des 75 Sharpy Wash au milieu des 700 projecteurs Clay Paky disséminés sur le plateau de l’Eurovision 2013.

Présentation

Depuis son retour sur le devant de la scène avec le fameux Alpha Spot HPE 575, Clay Paky ne cesse de proposer des projecteurs dont le design et la qualité font mouche. Le Sharpy Wash 330 s’inscrit dans cette longue période faste pour la marque italienne qui profitant du succès planétaire du Sharpy s’apprête à renouveler son coup d’éclat avec ce petit wash hyper vitaminé.

Quasiment identique à son cousin le beam, le Sharpy Wash est un peu plus poil plus gros et surtout sa lampe, toujours une Philips de la série Platinum, passe à 330 W (contre 189 pour le beam) avec l’avantage de procurer un important flux lumineux à petite et à grande ouverture du zoom.

Autre point commun, le zoom du wash commence là ou celui du beam s’arrête.

Au cœur de la bête

Le meilleur moyen d’utiliser un appareil est de comprendre son fonctionnement. Commençons donc par l’ouvrir.

Premier test, le blocage du corps mobile sur quatre positions du Pan (tous les 90°) et sept indexations du Tilt (tous les 45°) permet un accès complet à la partie électronique contenue dans le socle et un grand choix de positions facilitant l’accès aux paramètres de la tête.

Deux des points forts de ce projecteur sont la facilité d’accès interne qui n’a pas été sacrifiée malgré sa petite taille et le nombre de fonctions embarquées.

Tous les démontages basiques de la partie mobile et du socle se font avec un tournevis cruciforme.

[private]

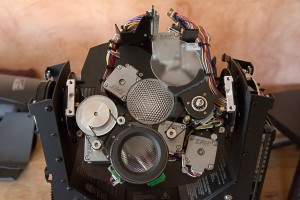

En ôtant 8 vis quart de tour, on libère la tête de ses deux capots pour admirer le train optique. La conception et les finitions sont soignées, les passages de câbles propres et optimisés. Le système de refroidissement utilise un ventilateur pour toute la tête et une mini-turbine dédiée à la lampe.

On accède à la lampe en retirant le ventilateur (2 vis) et le carter de protection (encore 2 vis). Sortir la lampe de son support est alors facile, moyennant un minimum d’attention et de dosage de force afin de na pas l’abimer. On découvre alors le filtre anti-calorique qui permet de réduire les risques dus à la chaleur du faisceau.

Le démontage des éléments du train optique est simple. En déconnectant les deux nappes de la tête, on peut retirer le module zoom et coupe flux (4 vis cruciformes). On découvre alors les deux frosts amovibles et la lentille motorisée indexable et rotative servant à l’effet ‟banane”.

En positionnant la tête dans le bon sens (le grand connecteur de nappe en bas), le dernier module comprenant les frosts, la trichromie, la roue de couleur et le dimmer tient par 2 vis.

Il faut ensuite sortir l’ensemble des encoches en le tirant avec précaution vers le haut.

Dès que ce dernier module est démonté, on voit la mini-turbine permettant de refroidir la lampe et le filtre anti-calorique.

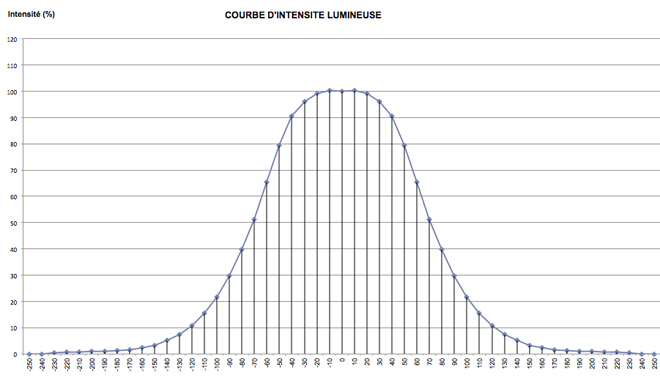

Derrière les frosts, sur l’autre face du module d’effets, le système de trichromie est constitué de trois disques en verre, cyan magenta et jaune, présentant un masque progressif, une roue de couleurs équipée de 11 filtres contigus donnant de meilleures transitions entre couleurs et des faisceaux bicolores sans marquage du support.

Le dernier élément est le dimmer qui reprend le même système de roue que la trichromie.

L’un des deux bras de la lyre abrite le système de motorisation du Tilt et la montée de lampe,

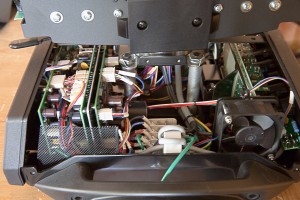

Tout les reste du câblage se trouve dans l’autre bras avec une des cartes électroniques permettant une séparation des courants faibles et des courants forts.

Une fois les deux caches et les deux panneaux du socle retirés, on accède à la partie principale de l’électronique et à l’alimentation du Sharpy Wash.

Cette parie du projecteur est refroidie par deux ventilateurs.

J’ai remarqué un point très intéressant lors des tests avec les capots ouverts.

Tous les paramètres se recalent automatiquement en cas de perte du point origine, ce qui évite le reset complet de la machine.

Menu et Connectique

En connectant la machine (soigneusement remontée et contrôlée) au secteur, on peut apprécier l’alimentation électrique Powercon, qui facilite grandement la vie lors d’un changement de machine sur une installation quand tout le câblage a été “cleané“ et toronné.

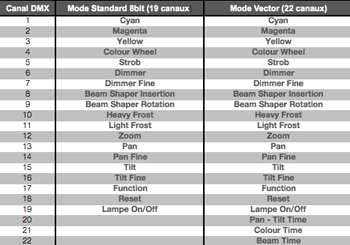

On trouve sur le même panneau quatre connecteurs XLR, deux en trois broches et deux en 5 broches, pour l’entrée et la recopie du signal DMX. Le RDM n’est pas intégré, ce qui est dommage pour un projeteur de nouvelle génération qui ne semble pas non plus pouvoir utiliser le sACN.

La dernière option de ce panneau et non la moindre est une connectique RJ45 permettant le contrôle du projecteur en Art-Net. Cette possibilité est très intéressante car Clay Paky ayant équipé l’appareil d’un node, il est possible d’entrer en Art-Net dans le projecteur et de ressortir en DMX. Chaque Sharpy Wash relié au réseau Art-Net peut ainsi dispatcher le DMX de l’univers sur lequel il est adressé.

C’est un point très important qui marque peut être le début d’une nouvelle manière d’appréhender la distribution des données DMX.

Comme sur tous les projecteurs de la marque italienne depuis la série Alpha, il est possible d’accéder aux réglages sans alimenter l’appareil. Le menu divisé en 6 parties est simple et clair.

C’est dans la partie Set Up que l’on choisit l’adresse DMX. C’est aussi là que l’on va sélectionner les options Art-Net.

Dans la seconde partie du menu, on trouve des options intéressantes donnant la possibilité à la roue de couleurs et à la trichromie de passer par le chemin le plus court pour aller d’une valeur à une autre. Ce qui permet, par exemple, de passer instantanément du rouge au blanc en utilisant la trichromie.

C’est aussi là que l’on choisi de combiner ou pas les fonctions Dimmer et Strob. La fonction “Board Diagnostic“ du menu “Information“, affichant les taux d’erreurs des cartes, facilite la détection de pannes et des pièces à réparer.

Un dernier point intéressant est l’ajout d’un code sur le menu “Advanced“ pour protéger les options sensibles.

3 2 1 Tests

Il est grand temps de passer aux choses concrètes et d’allumer la machine.

Le reset du Sharpy Wash 330

Après un reset rapide de 47 secondes, allumage de lampe et prise en main rapide du projecteur, la première impression est bonne. La puissance lumineuse impressionnante, qui n’a rien à envier au Sharpy premier du nom, voire même à d’autres projecteurs de plus forte puissance. Les paramètres réagissent au quart de tour.

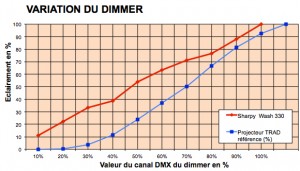

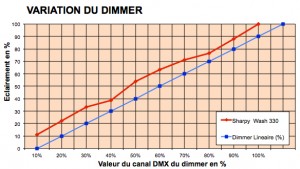

Le dimmer, comme on l’a vu lors du démontage, utilise le même principe mécanique que la trichromie à savoir un disque avec des ouvertures de taille progressive laissant passer de plus en plus de lumière. Comme on le voit ci-dessous, il tend plus vers une courbe linéaire que vers la gradation d’un projecteur traditionnel. On note aussi quelques irrégularités dans la progression qui demanderaient une petite amélioration.

L’ajout des paramètres de zoom et de trichromie est en grande partie responsable de l’augmentation de la taille et du poids de la partie mobile du Wash mais Clay Paky a une grande maitrise de la gestion des mouvement Pan et Tilt. Les déplacements du Sharpy Wash 330 sont vraiment très bien gérés que ce soit en vitesse lente ou rapide. Il n’y a pas d’à-coup, les mouvements sont vraiment linéaires du départ à l’arrivée et le repositionnement très précis.

Même si ce projecteur ne bât pas des records de vitesse, avec une rotation du Pan de 360° effectuée en 1,16 s et de 180° pour le Tilt en 0,24 s, il très est loin d’être ridicule surtout avec cette qualité de mouvements.

Mesure du temps minimum de rotation du Pan sur 360°

Mesure du temps minimum de rotation du Tilt sur 180°

Une bonne solution pour dynamiser les déplacements est de combiner les deux paramètres de mouvements.

En combinant le Pan et le Tilt on obtient des mouvements dynamiques.

La grande nouveauté du Sharpy Wash est l’intégration d’un Zoom, d’autant indispensable qu’il est annoncé comme pouvant concurrencer des projecteurs de 1000W.

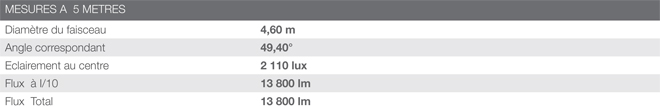

Il est apparu lors de nos tests que la plage du zoom s’étend bien de 6.5° à 48° (à 1° près) mais avec le “heavy frost“ engagé. Le Zoom mécanique, selon nos mesures va de 7,42° à 26,34° et ont obtient précisément une ouverture de 49,40° en ajoutant le “heavy frost“.

Le dernier paramètre de la partie faisceau est une lentille rotative et indexable permettant de simuler l’effet “banane“ du PAR 64. Cette lentille peut être combinée avec le Zoom et les frosts. Le résultat est efficace et peut servir à la fois à tracer des lignes de lumière ou, en utilisant la rotation permanente, à créer des effets.

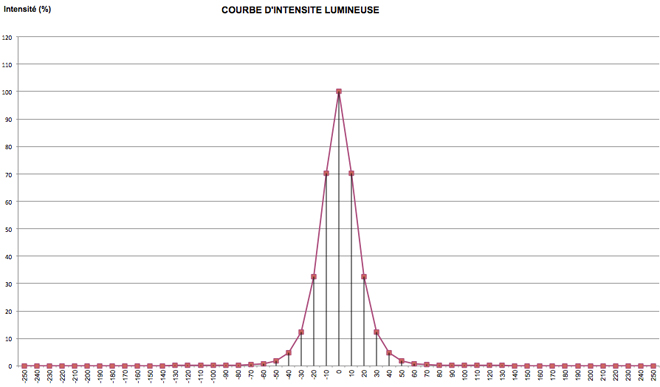

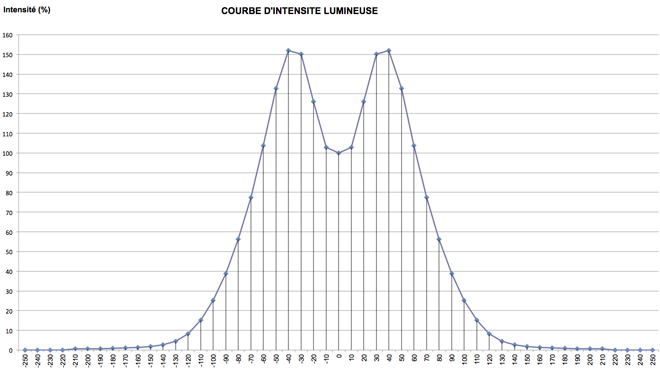

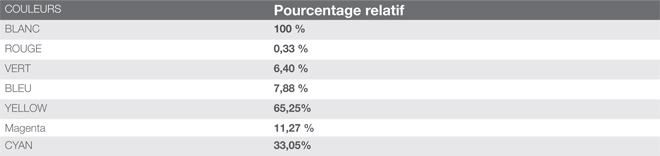

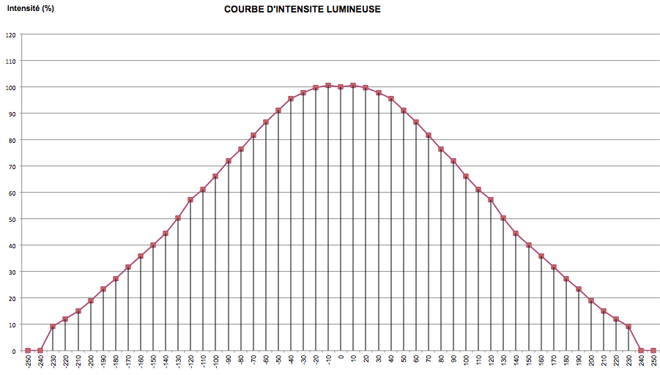

Le point fort du Sharpy Wash 330 est sa lampe grâce à laquelle il a cette incroyable puissance mais c’est aussi sont point faible. Comme on peut le voir sur les courbes d’intensité lumineuse, les lampes à corolle on une fâcheuse tendance à créer un trou au centre du faisceau et c’est flagrant avec le zoom ouvert à 100%. L’ajout du filtre “Light frost“ permet de gommer ce défaut, également avec le zoom fermé.

Le zoom Full avec le “Heavy frost” permet d’obtenir une belle ouverture homogène, qui pourra permettre de beaux aplats de couleurs en contre comme à la face.

Ouverture lente et fermeture “cut“ du Zoom

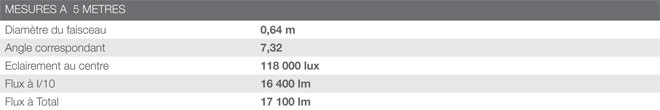

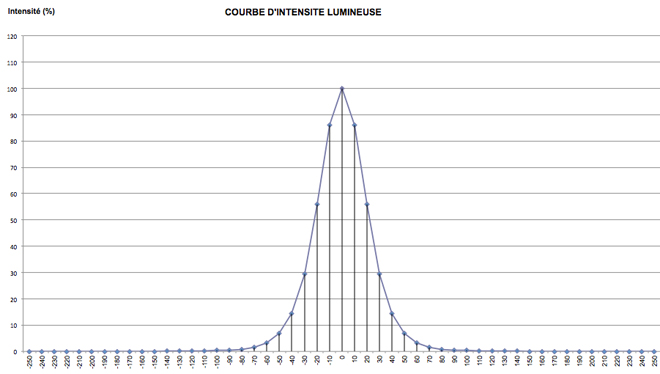

Mesures de flux en faisceau serré

Sans Frost

Avec 118000 Lux (à 5m), un angle mini de 7° et 330W le Sharpy Wash allume une nouvelle étoile dans la gamme des produits Clay Paky. On notera aussi que le faisceau garde son homogénéité avec un minimum de lumière parasite.

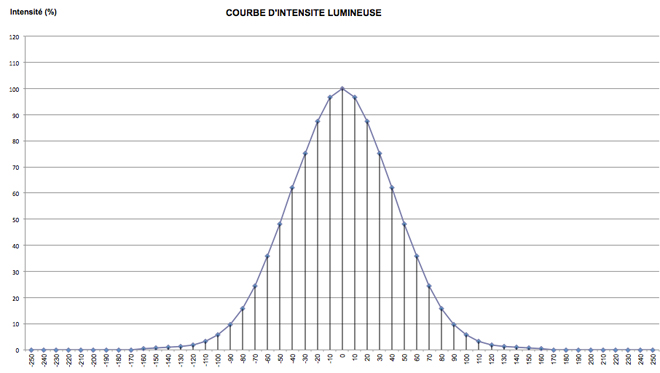

Faisceau serré + Light Frost

Valeurs données à titre indicatif, les frosts n’étant pas progressifs, il sera souvent plus intéressant d’utiliser le Zoom. Ces valeurs permettent aussi de mettre en avant la qualité de l’optique du projecteur.

Faisceau serré + Heavy Frost

Comme pour les tableaux précédents, ces valeurs on surtout une valeur indicative, cependant l’utilisation du “Heavy Frost” à la place du zoom peut être utile notamment pour un changement très rapide d’ouverture de faisceau.

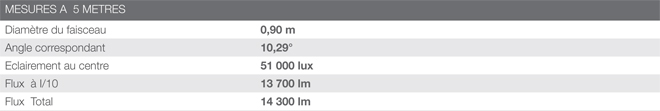

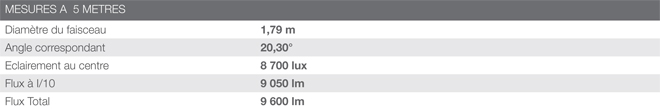

Mesures de flux en faisceau large

Sans frost

La courbe d’intensité met en évidence le “trou“ dans le faisceaux (lié à la lampe utilisée) lors de l’ouverture du zoom, mais si l’on regarde le tableau, le Sharpy Wash est loin d’être ridicule avec un flux total de 18500 Lumens et toujours une lampe de 330W.

Faisceau large + Light Frost

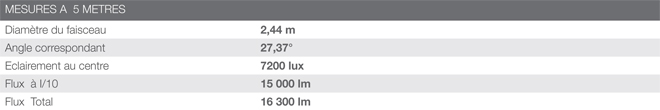

L’ajout du frost léger lorsque le zoom est ouvert permet de supprimer l’effet de la corole de la lampe et l’on retrouve un très bon étale de lumière. Avec un Flux total de 16300 Lumens, la puissance reste largement suffisante pour un grand nombre d’utilisations.

Homogénéisation du faisceaux avec le “Light Frost“

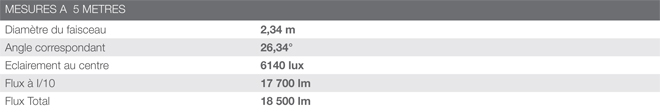

Faisceau large + Heavy Frost

L’utilisation du Heavy Frost avec le zoom permet de frôler les 50° tout en gardant un flux de 13800 Lumens qui lui permet de rivaliser avec des projecteurs de plus de 700W.

On notera aussi les bons résultats au niveau de l’étale et de l’homogénéité du faisceau.

Entrée dans le faisceau du filtre “Heavy Frost”

Comme on le voit sur la vidéo, l’entrée des frosts dans le faisceau, bien que progressive n’est pas homogène. Il est possible en combinant l’ouverture du Zoom et l’entrée du “Heavy Frost” de simuler une ouverture progressive de 7° à 49°. Il faut pour cela démarrer les deux en même temps avec un temps de fade plus rapide sur le frost.

Ouverture progressive de 7° à 49° en combinant Le Zoom et le “Heavy Frost“

La couleur

Les paramètres de couleur du Sharpy Wash 330 sont très performants. Le système de filtres de la roue de couleur est éprouvé depuis plusieurs séries et permet des transitions plus harmonieuses entre les couleurs qui se suivent ou des passages très rapides entres les couleurs.

Rotation rapide de la roue de couleurs

La trichromie est vraiment performante malgré un léger défaut de linéarité en début et fin de course, qui est supprimé (nous confirme Clay Paky) dans la toute dernière évolution du software. La coloration du faisceau est homogène dans l’espace. Si l’on veut l’utiliser en face ou contre pour donner une teinte à un élément, il faudra un minimum de recul pour conserver un étale maximum de la couleur et bien sûr utiliser les frosts.

Chaser lent de la trichromie

La transition rapide des couleurs est vraiment efficace et permet des changements et des effets dynamiques avec la trichromie.

Chaser “cut“ de la trichromie

Pour conclure

Le point fort du Sharpy Wash 330 est incontestablement sa puissance lumineuse. Il a bien sa place dans la gamme Sharpy. C’est un projecteur polyvalent qui sait se faire doux ou incisif suivant les besoins et saura trouver sa place sur scène, de la plus petite à la plus grande. Evidemment, Clay Paky a dû faire quelques compromis qui nécessiteront un peu de prise en main pour trouver des parades aux défauts inévitables de ce type de petit projecteur. Grâce à sont faible encombrement, à ses 18 kg, à sa puissance lumineuse et sa consommation réduite il va pouvoir se faufiler partout.

[/private]