Malgré l’onmiprésence d’interfaces issues de l’informatique, le monde de la télévision et du cinéma numérique n’a pas dit son dernier mot. Ses interfaces présentes sur les vidéoprojecteurs professionnels permettent de gravir les échelons de la super haute définition !

Dans l’épisode précédent de ce long chapitre consacré aux interfaces potentiellement disponibles sur les vidéoprojecteurs, nous avons traité des connecteurs « pratiques » essentiellement issus du monde de l’informatique.

Mais le monde de la télévision et du cinéma numérique n’a pas dit son dernier mot, et leurs interfaces sont présentes sur les projecteurs les plus professionnels. Elles permettent même de gravir les échelons les plus grisants de la super haute définition !

Dans le domaine vidéo professionnel, il est d’usage de transmettre la vidéo en composantes numériques sur une unique liaison coaxiale 75 Ω dite SDI (Serial Digital Interface). Les signaux de luminance et de chrominance Y, CR, CB sont échantillonnés en 4:2:2 et transmis séquentiellement au rythme de l’horloge d’échantillonnage.

Les intervalles de synchronisation servent à transmettre divers signaux, dont, éventuellement, du son numérique. Pour la vidéo en définition standard, l’horloge d’échantillonnage est à 27 MHz (soit 13,5 MHz pour la luminance et 6,75 MHz pour chacune des composantes de chrominance) et le débit sur le câble est de 176 Mbits/s (8 bits) ou 270 Mbits/s (10 bits).

Cette interface est asynchrone : le signal vidéo composite sérialisé est codé en NRZI (Non-retour à zéro inversé), et le récepteur doit, en premier lieu, récupérer le rythme des horloges à partir de ce signal pour extraire correctement les données. Pour la haute définition, il existe une interface HD-SDI (qui reprend les principes de la SDI, mais avec une horloge à 1 850 MHz. Pour aller au-delà, on a développé une interface similaire qui accepte des horloges à 3 GHz (3G-SDI)… avec un avenir à 6 et 12 GHz (mais il semble que la fibre optique deviendra incontournable dans ces eaux agitées).

La standardisation prévoit aussi la possibilité de multiplier les entrées (« Dual Link », « Quad Link ») pour accroître le débit accepté et monter en résolution d’image, en fréquence, accepter des échantillonnages plus complets (comme le 4:4:4, qui s’applique obligatoirement aux échantillonnages de type R, V, B et de manière optionnelle aux échantillonnages de type Y, CR, CB), ou encore accepter des quantifications plus fines (12 bits).

Nous n’allons pas nous lancer ici dans une description complète de l’anatomie de ces signaux vidéo numériques, mais il faut savoir que, à l’instar des signaux vidéo analogiques, les signaux vidéo numériques non compressés ont une relation temporelle rigoureuse avec le balayage de l’appareil d’analyse (caméra) et de reproduction (en l’occurrence, projecteur).

De ce fait, ils comprennent des portions relativement importantes qui ne portent aucune information visualisable, intervalles de suppression ou « blanking » qui sont (du moins historiquement) réservés aux retours de balayages, et des signaux de synchronisation censés déclencher ledit balayage.

En numérique, ces derniers sont des échantillons particuliers, qui sont donc beaucoup moins gourmands en temps que les impulsions de synchronisation analogiques. Du fait de ces intervalles de suppression, le débit utile à l’image est inférieur au débit brut imposé à la liaison (par exemple, sur un standard à 270 Mbits/s, l’image n’utilise que 207 Mbits/s, sur une liaison à 1,485 Gbit/s, la vidéo n’utilise que 1,037 Gbit/s).

Qu’on se rassure, le débit qui n’est pas affecté à la vidéo n’est pas totalement perdu et peut être affecté à divers autres usages, notamment la transmission de son numérique « embedded », sous forme de salves incluses dans les intervalles de suppression.

Différentes configurations et solutions existent, tant pour les formats de signaux que pour les interfaces, simples ou multiples, d’autant que les prétentions des opérateurs et producteurs et industriels vers des standards de plus en plus élevés (4K, 8K…, codage sur 12 bits…), se manifestent clairement, assorties d’une forte tendance du marketing.

De ce fait, la normalisation est assez foisonnante, il faut espérer que les projecteurs soient en mesure d’accepter et de reconnaître tous les standards de signaux qu’ils sont susceptibles de recevoir durant leur vie opérationnelle.

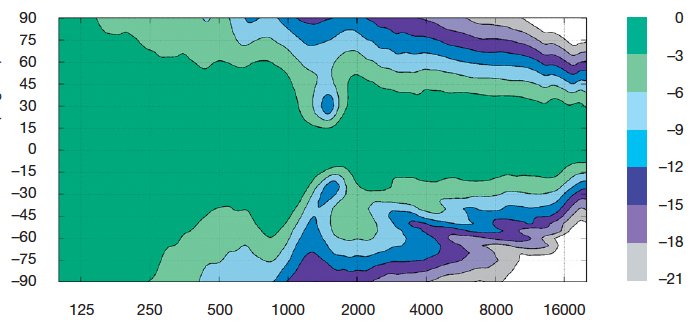

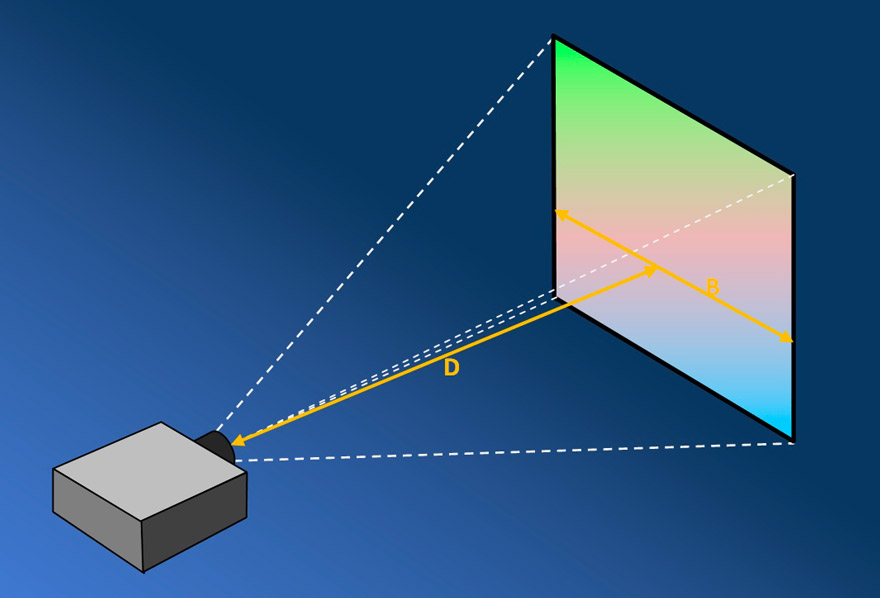

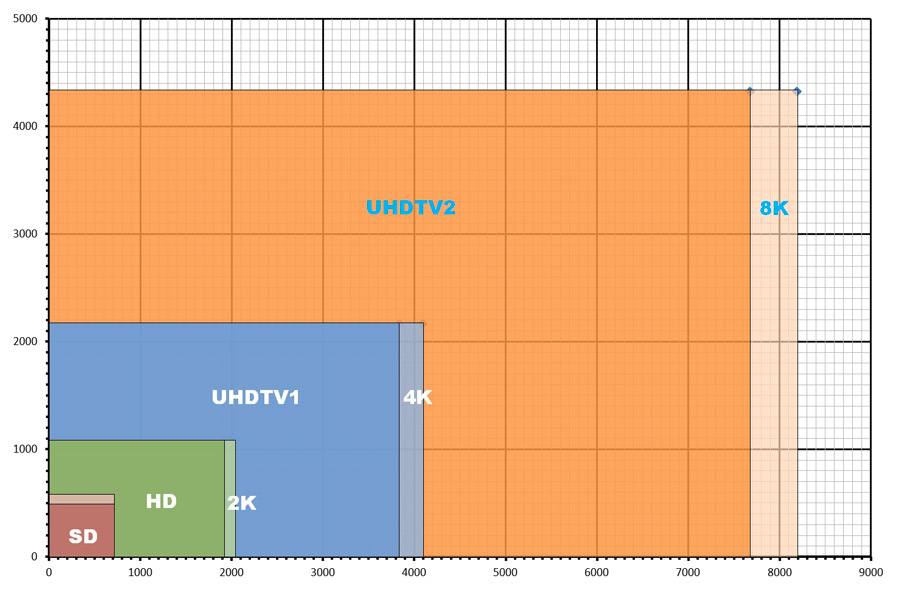

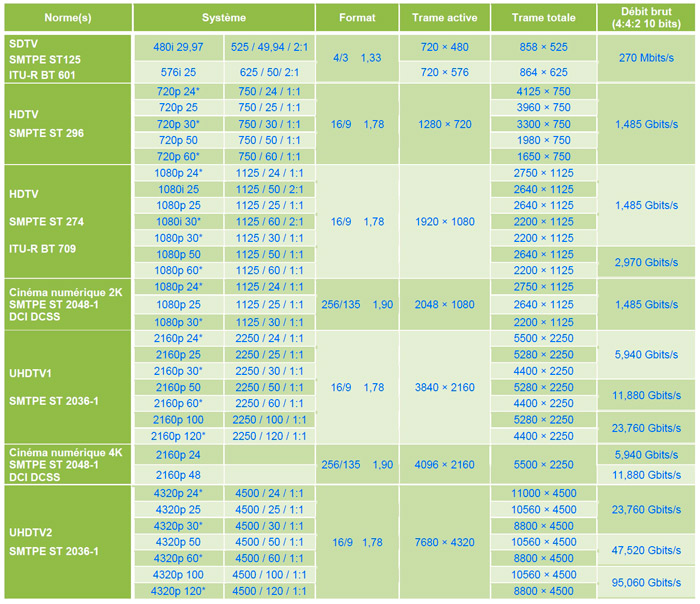

Les tableaux suivants brossent un état des lieux : La figure 1 compare visuellement les formats et le tableau 1 regroupe les différents formats d’image vidéo numérique issus de la télévision et du cinéma numérique, avec leurs principales caractéristiques et les débits numériques respectifs.

(*) La division de la fréquence par 1,001 est également spécifiée pour assurer la compatibilité avec les systèmes NTSC.

Notes : La structure 4:4:4 est possible avec les composantes Y’CrCb et R’G’B’. La structure 4:2:2 ne s’adapte qu’aux composantes Y’CbCr. Les formats d’image UHDTV1 et UHDTV2 sont définis par les normes SMTPE ST 2036-1 et ITU-R BT 2020.

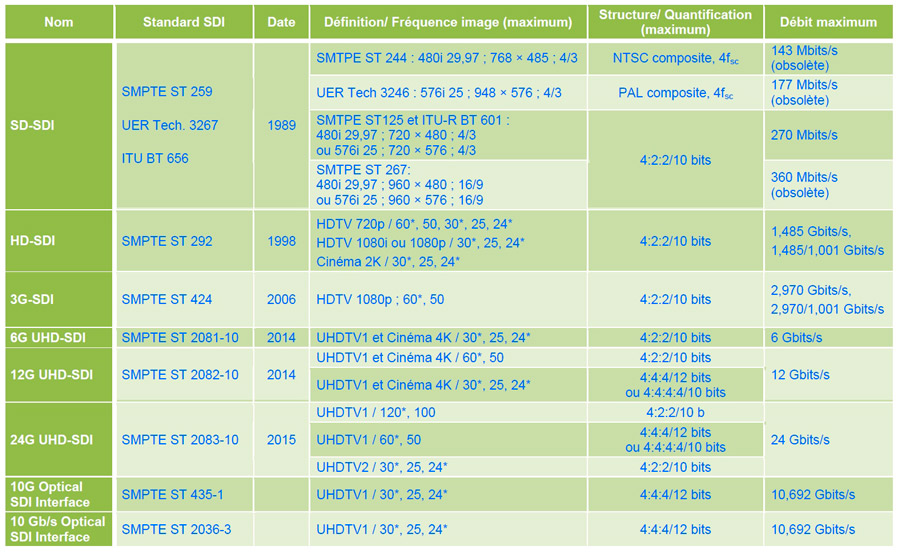

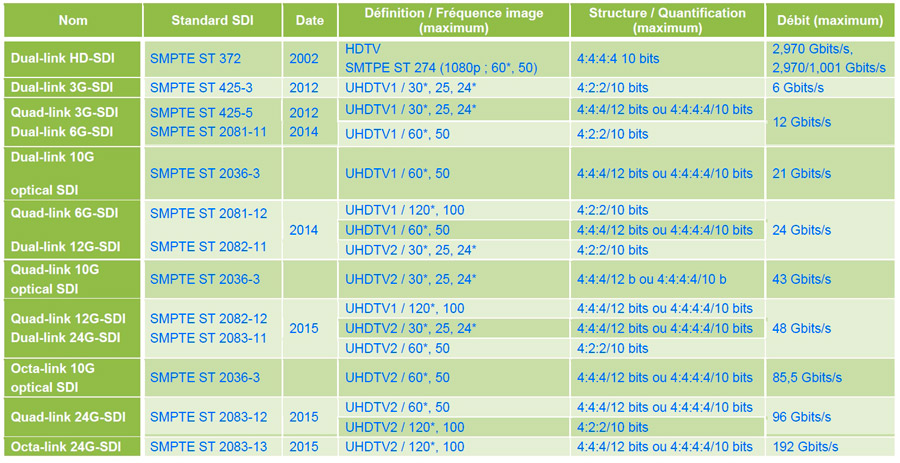

Le tableau 2 regroupe les principaux standards de liaison numérique série type coaxiale (SDI) pour la vidéo non compressée, avec leurs principales caractéristiques, les débits offerts et les normes de référence pour les liaisons simples (single link).

Le tableau 3 donne les mêmes informations pour les liaisons multiples.

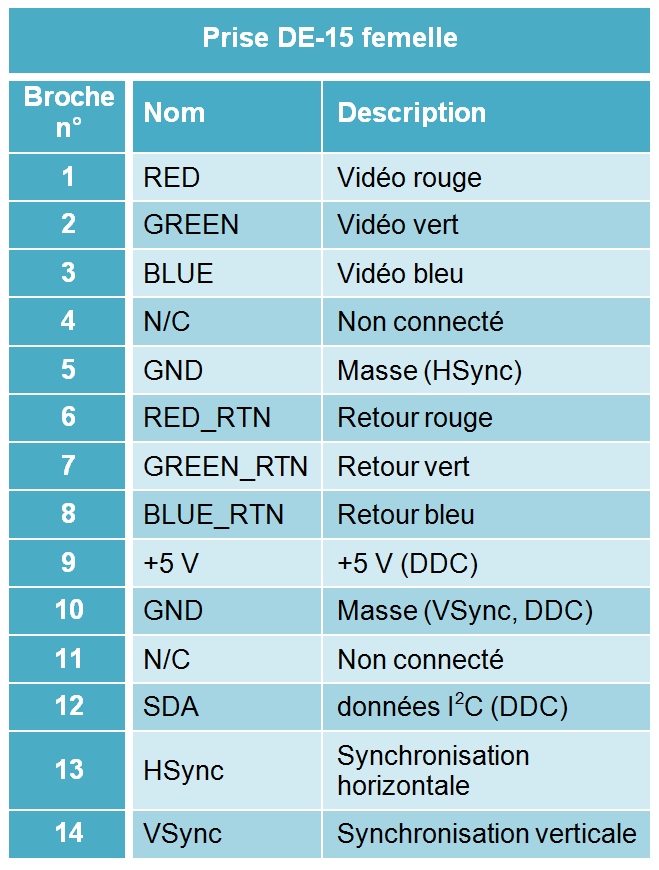

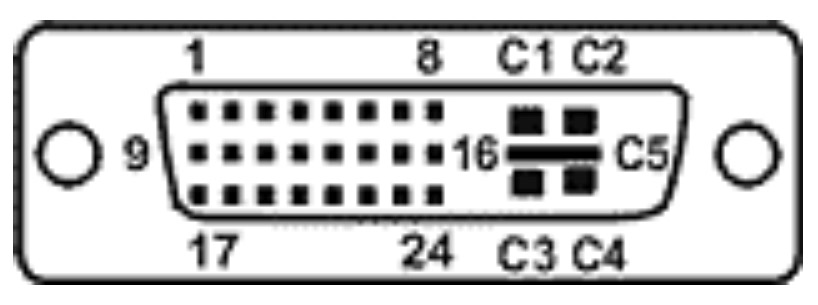

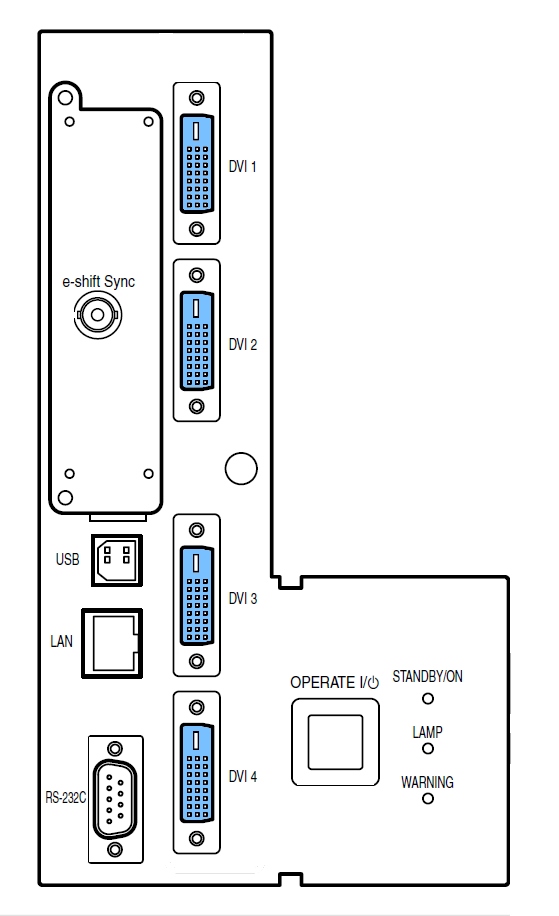

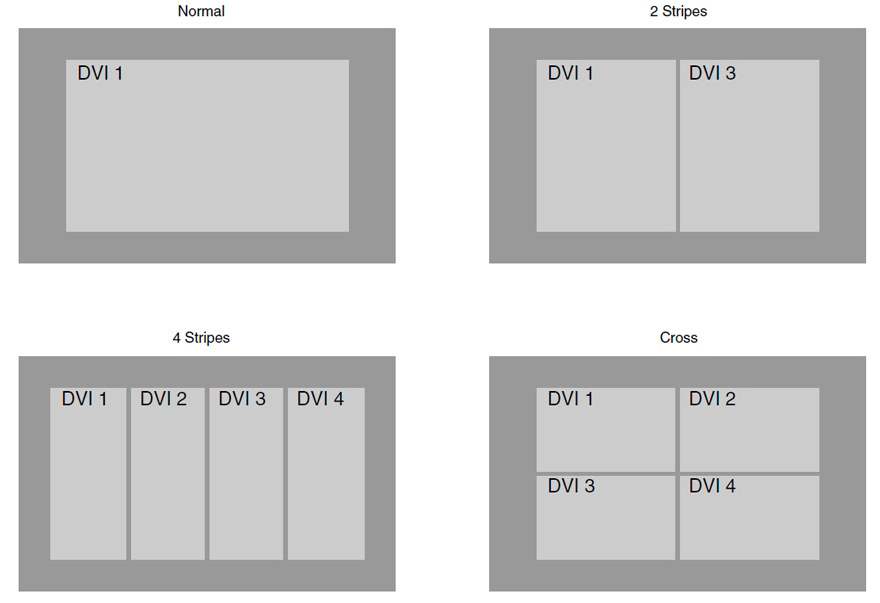

On notera qu’il est possible de réaliser quelque chose de similaire avec d’autres types de liaisons, comme le propose JVC avec le DVI (voir figure 2). Le gros projecteur VS8400G de JVC (en haut à droite) est l’un des rares à proposer le 4K en natif et le 8K avec sa technologie « e-shift ».

Pour recevoir les signaux vidéo correspondant à cette résolution, son panneau d’entrées présente 4 prises HDMI (à gauche, en bleu) qui acceptent le 4K. Les flux issus de ces prises peuvent former une seule image, soit en mode à deux ou 4 bandes, soit en quatre quarts d’image de 4K maximum (en bas à droite).

… et le réseau arrive !

Enfin, il est possible de faire appel aux protocoles de la famille Ethernet/IP. C’est ainsi que divers projecteurs acceptent la vidéo à haute définition sur un connecteur RJ-45 avec le protocole HDBaseT.

Certains projecteurs disposent aussi de connecteurs informatiques (ports USB type A et/ou connecteur pour carte SD) et sont capables de projeter sans ordinateur séparé des présentations PowerPoint, des images fixes, soit séparément, soit automatiquement enchaînées, et des fichiers vidéo. Dans ce cas, le projecteur dispose d’un rudiment de système de navigation intégré permettant, à l’aide de la télécommande, de choisir les fichiers à lire.

La vidéo en réseau.

Pour les applications de visualisation, il était intéressant d’utiliser une infrastructure de type Ethernet, légère, peu coûteuse et d’une souplesse d’emploi sans égal. On a cru à une convergence entre les réseaux audio (EtherSound, Dante, Ravenna…) avec les normes AVB (Audio Video Bridging) de l’Alliance AVnu, mais le protocole le plus fréquemment rencontré sur les projecteurs et autres équipements vidéo professionnels est HDBaseT, promu par l’Alliance HDBASET, constituée le 14 juin 2010 par Samsung Electronics, Sony Pictures Entertainment, LG Electronics et Valens. La spécification HDBaseT 1.0 a été achevée en juin 2010.

Au milieu de 2013, l’Alliance HDBaseT a publié les spécifications 2.0, et finalement, en 2015, l’IEEE a adopté le standard HDBaseT pour la diffusion de contenus TV UltraHD sous la référence IEEE 1911. HDBaseT est transmis sur des câbles de catégorie 5e jusqu’à 100 m équipés de connecteurs de type RJ45 (8P8C), les mêmes que ceux qui sont utilisés pour les réseaux locaux Ethernet. HDBaseT transmet des signaux vidéo, audio, l’alimentation électrique (PoE), Ethernet, USB et des signaux de contrôle.

HDBaseT transmet une vidéo Ultra-HD non compressée à un réseau ou dans une connexion de point-à-point. Il supporte toutes les sources vidéo, y compris des sources protégées (DRM), ne dégrade pas la qualité vidéo et n’introduit qu’une une latence minime. Il supporte les formats de diffusion de la TV et Informatique, y compris la vidéo 3D.

En raison des limitations de débit à 10,2 Gbits/s au lieu des 18 Gbits/s exigés dans la spécification HDMI 2.0, HDBaseT 2.0 ne supporte l’Ultra-HD qu’à 30 Hz et non à 60 Hz. HDBaseT transporte aussi des signaux de contrôle à partir du CEC qui exploite les fonctionnalités de base d’une télécommande

Longueur des liaisons

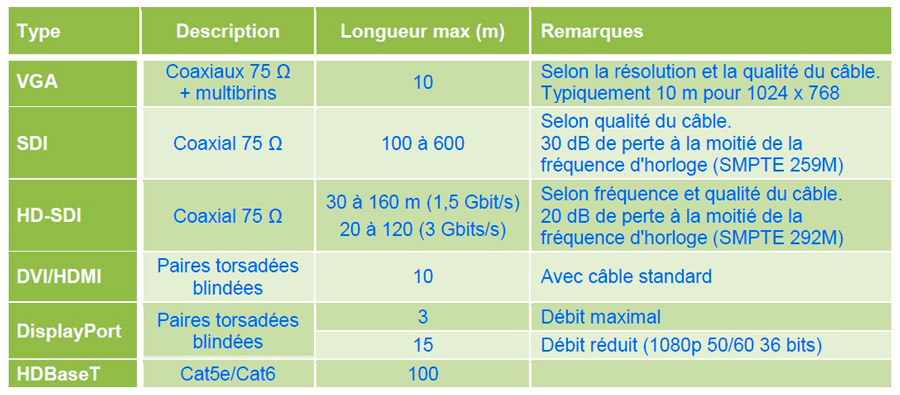

Si elle ne pose pas généralement de problème majeur dans un environnement bureautique ou pour des conférences prononcées dans une salle aménagée au pied levé pour cet usage ponctuel, la limitation de la longueur des liaisons peut devenir problématique, ou constituer un critère majeur pour le choix du type d’interface vidéo dans des contextes de spectacle/tournée, d’événementiel, d’architecture, de muséographie, de centre de conférences ou d’installation en général.

Pour les liaisons analogiques, excéder les longueurs recommandées peut se traduire par une atténuation des fréquences les plus élevées, avec une perte de définition apparente.

En numérique, cela peut avoir des conséquences plus graves, la pire étant la perte de synchronisation, équivalente à une rupture franche de la liaison (le périphérique, en l’occurrence le projecteur, étant incapable de récupérer le signal). Les longueurs maximales recommandées pour divers types de liaison vidéo sont données dans le tableau 4.

Si cela ne convient pas, plusieurs possibilités s’offrent à l’utilisateur :

– Insérer un répéteur. Chaque répéteur permet d’effectuer un « bond » supplémentaire dont la longueur maximale est celle imposée pour la liaison d’origine. Avec des liaisons numériques, il n’y a théoriquement pas de limite au nombre de répéteurs insérables dans une liaison, si chacun effectue une régénération du signal. Dans la pratique, un trop grand nombre risquerait d’introduire des fluctuations temporelles des horloges ou jitter et mettre en péril la bonne réception des signaux.

Si on doit vraiment utiliser un très grand nombre de répéteurs, il vaut mieux s’orienter vers une autre solution. On notera au passage que la plupart des standards de liaison vidéo numérique non compressée n’intègre pas de procédé sophistiqué de lutte contre les erreurs de transmission. Ceux-ci sont censés n’être déployés que dans des environnements relativement protégés, et les débits très importants qu’ils nécessitent s’accommoderaient mal d’une augmentation importante destinée à un précodage correcteur d’erreurs.

– Changer de support physique. Quand on arrive à des distances qui ne sont plus exploitables par des liaisons cuivre, il est tout indiqué de passer en fibre optique.

– Pour des installations à la fois étendues et complexes, on peut éventuellement passer par l’intermédiaire d’un réseau IP (de préférence dédié), avec, le cas échéant, des artères en fibre optique.

Et les interfaces sans fil ?

La mode étant au sans-fil, les vidéoprojecteurs ont, eux aussi, fini par s’y mettre. Trois voies de communication sont éventuellement concernées par la dématérialisation du lien physique :

– La Télécommande : Historiquement, le premier lien de communication qui a fonctionné sans fil sur les vidéoprojecteurs est celui de la télécommande. Certains constructeurs ont réfléchi (surtout pour les projecteurs ambitieux), à ce que l’appareil pourrait se trouver dans une situation vraiment éloignée (fond de salle, projecteur installé dans les cintres, etc.), voire isolé de l’opérateur (cabine). Ils ont alors fait appel à de technologies, notamment radio, susceptibles de traverser les obstacles comme les murs et les vitres.

– L’interface vidéo : Les projecteurs à vocation informatique, ou se contentant de faibles résolutions vidéo, sont parfois équipés d’une liaison Ethernet sans fil de type Wifi et peuvent, par ce lien, recevoir des médias (présentations, images fixes, vidéo à basse résolution) et les afficher.

On commence à trouver des systèmes dits Wireless HD qui permettent d’effectuer la transmission sans fil de signaux vidéo haute définition non compressés. Certains constructeurs (comme Epson, par exemple) intègrent un tel récepteur dans leurs appareils. D’autres fabricants proposent un kit constitué d’une paire émetteur-récepteur permettant d’assurer une liaison vidéo HD sans fil.

– L’interface contrôle/supervision : Enfin on est habitué à ce que les projecteurs fournissent des remontées d’information (états, usure de la lampe, etc.). Pour cela, beaucoup de projecteurs possèdent un port Ethernet qui permet, via un réseau informatique banalisé, d’accéder aux paramètres de configuration et de recevoir les messages de la machine. Cette liaison peut, elle aussi, s’effectuer sans fil via une liaison de type Wifi, qui est intégrée dans de nombreux projecteurs adaptés à la commande par réseau (avec mini-serveur web intégré).

Les interfaces pour le contrôle et l’exploitation.

Malgré le foisonnement des normes d’interface vidéo, on arrive toujours à raccorder un projecteur à sa source. En revanche, en ce qui concerne l’exploitation, la (bio)diversité est beaucoup plus grande. De nombreux fabricants proposent des choses évoluées, dont une interface réseau (Ethernet) avec une interactivité élaborée, dont la remontée d’informations (état de la machine, compteur temporel d’usure des lampes, etc.).

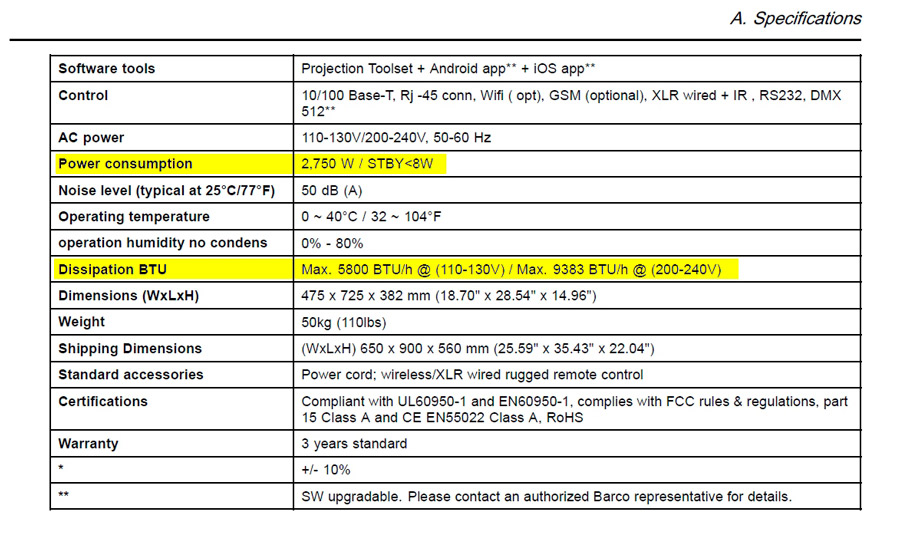

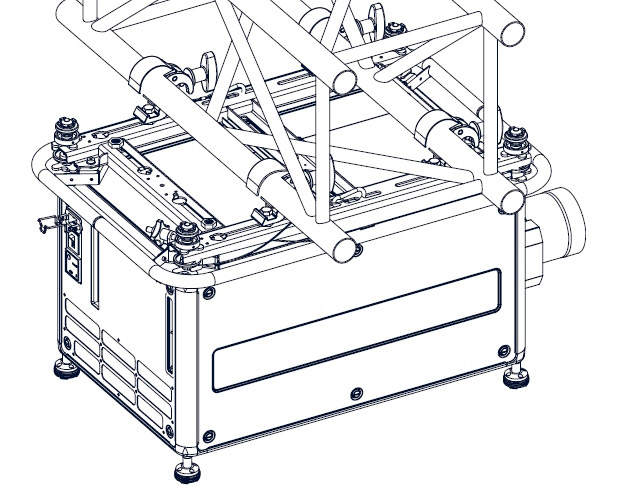

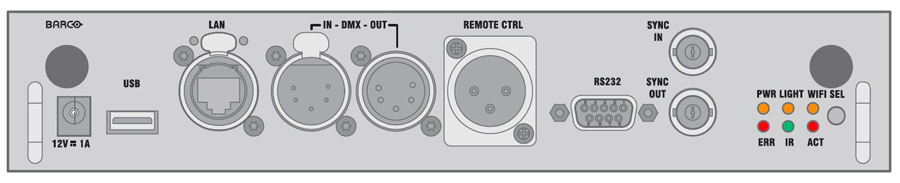

En matière de connectivité de contrôle, la palme revient à Barco, dont les gros projecteurs événementiels à source laser (30 000 à 75 000 lumens, excusez du peu !) possèdent un système d’entrées modulaire.

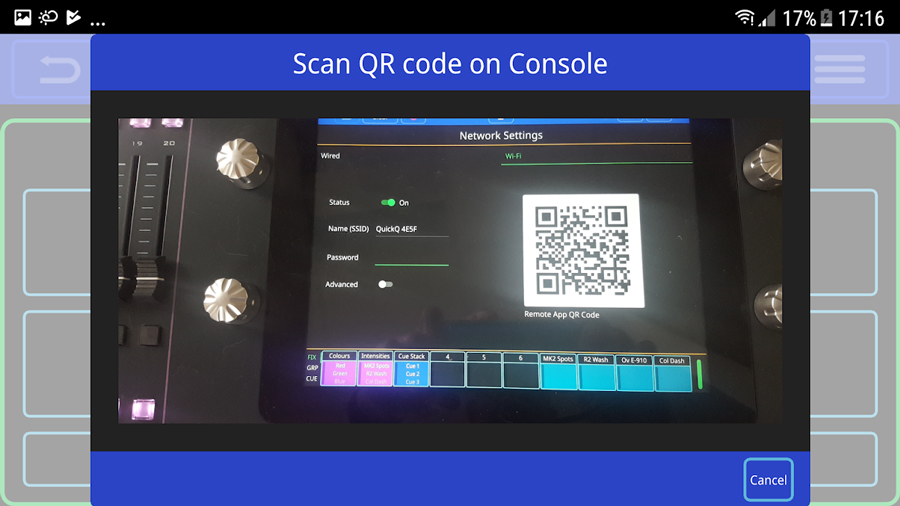

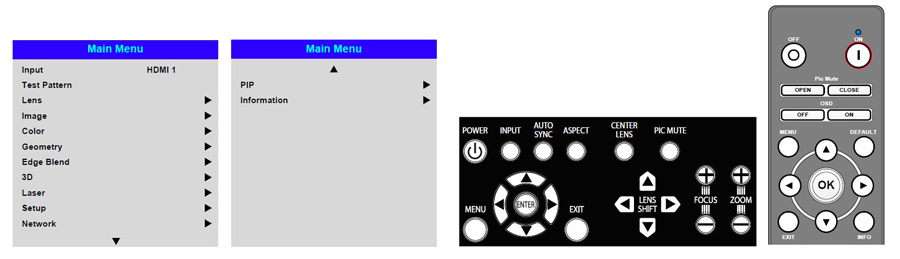

Le module dit de communication offre une multitude d’accès, dont l’USB, le Wifi (avec antennes optionnelles), le réseau Ethernet, le DMX, le RS-232, sans compter un accès filaire pour la télécommande sur prise XLR et un module GSM optionnel, et des entrées/sorties pour synchronisation (voir figure 3.). Difficile de faire plus !

Conclusion

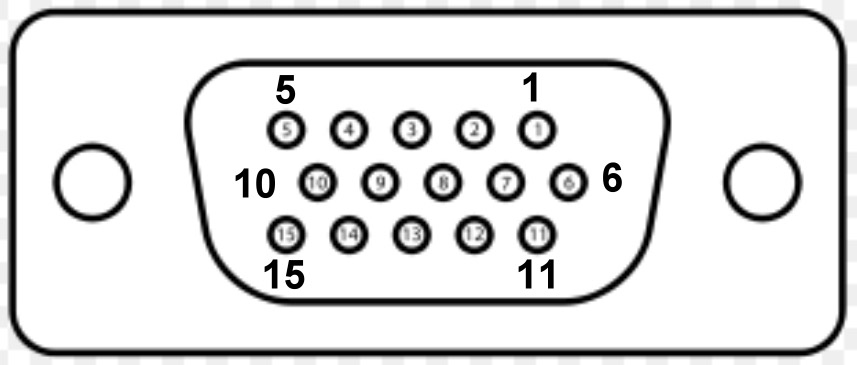

Comme on l’a probablement saisi à la lecture de ce chapitre, la question des interfaces pour la vidéoprojection en particulier et l’affichage d’images en général est loin d’être close. Les normes évoluent à une vitesse vertigineuse, mais le poids du passé reste entier, en particulier l’antique VGA, le vénérable BNC et la vaillante DVI restent parfaitement d’actualité (au même titre que le RS-232, qui, lui aussi, remonte presque au crétacé supérieur !).

L’inconvénient est donc le risque d’incompatibilité entre les appareils anciens et ceux qui intègrent les toutes nouvelles versions des normes. Par exemple, au fur et à mesure que les liaisons « single link » s’améliorent, le risque est grand de voir disparaître ou se raréfier la prise en charge des liaisons « dual link » à l’ancienne mode. C’est ainsi que la prise HDMI « dual link » prévue dans la toute première mouture de la norme est, fort heureusement, morte dans l’œuf au lieu de donner lieu à un produit obsolète dès sa sortie.

Quant à la quête de définitions de plus en plus élevées, tant en taille d’image qu’en profondeur de codage, elle nécessite une réflexion profonde sur les manières de prendre en compte concrètement ces formats à tous les niveaux de la chaîne, tellement ils demandent des efforts herculéens en termes de volumes et de débits de données (sans parler de la puissance de calcul). Il faut espérer que la loi de Moore prorogera sa validité encore quelques temps et que cela suffira à satisfaire les appétits.

Et avec les épisodes précédents :

- Lien Ep1 : La vidéoprojection face aux écrans, les compromis sur l’image

- Lien Ep2 : La vidéoprojection face aux écrans led, à chaque environnement sa solution

- Lien Ep3 : Spécifier un projecteur : Spécifications relatives à l’image

- Lien EP4 : Spécifier un vidéo projecteur : Placement, installation, environnement et ergonomie

- Lien EP5 : Spécifier un vidéo projecteur : Des interfaces vidéo pour la vidéoprojection