Il est des salles avec une histoire. Des salles aux alentours un peu disgracieux mais avec une âme et un vrai plaisir à s’y retrouver pour faire la fête. Des lieux où la programmation, et les hommes et femmes qui y travaillent, portent la culture, celle qu’on n’a pas besoin d’expliquer avec des mots importants. L’Atabal à Biarritz en fait partie. D’accord les flaques d’eau sont plus grandes qu’ailleurs, mais le Pays Basque est beau aussi pour ça ;0)

Nous arrivons un beau vendredi de mai. Pluvieux. L’Atabal ne paie pas de mine mais a deux gros avantages. Il joue le jambon (du Kintoa, une merveille) entre la gare SNCF et l’aéroport, l’idéal pour accueillir facilement des artistes.

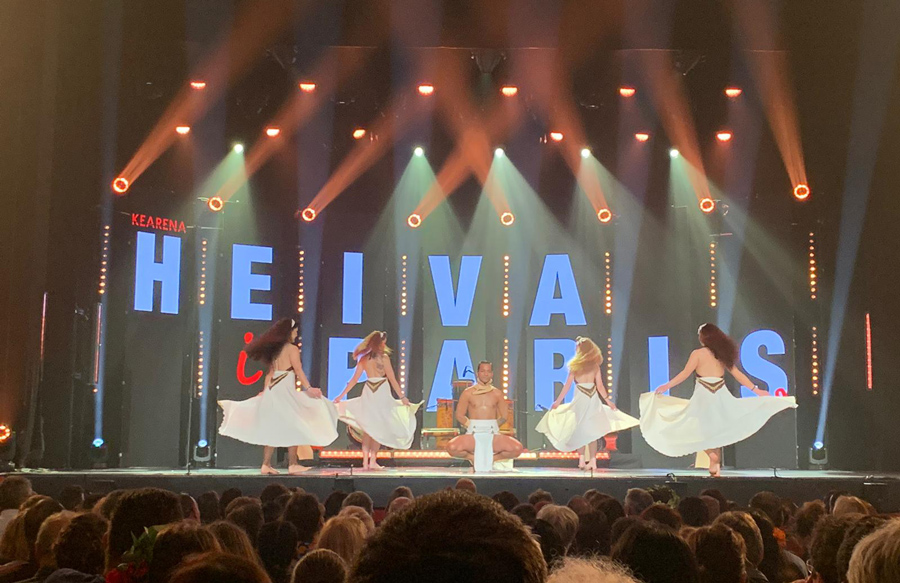

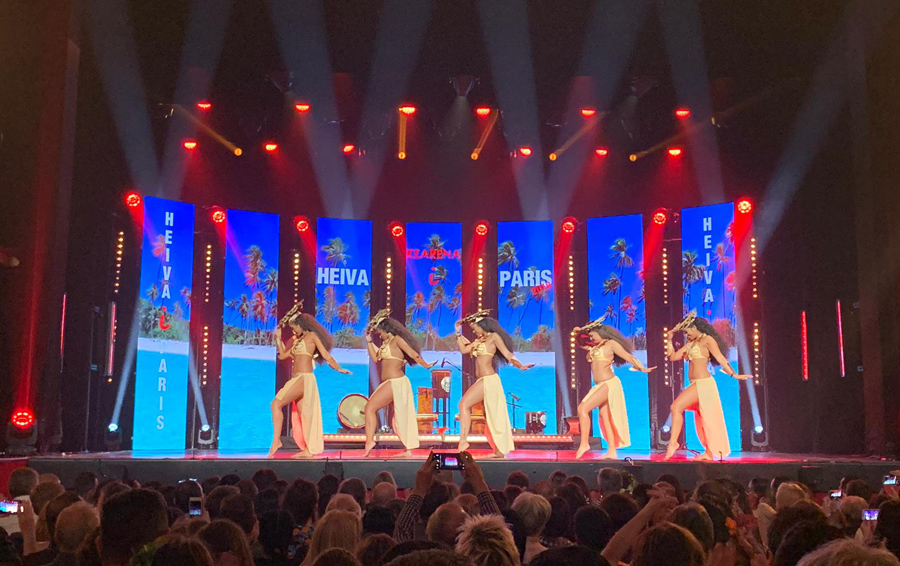

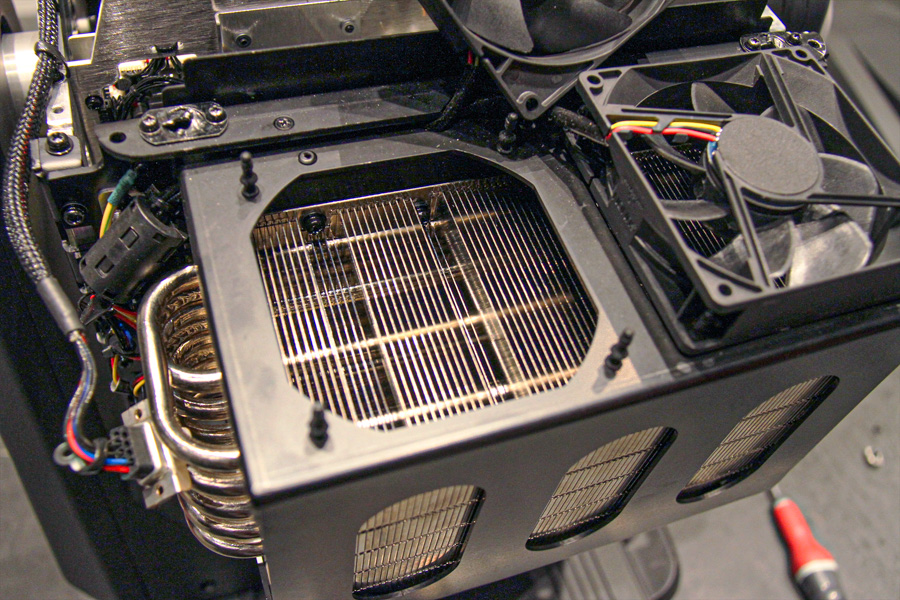

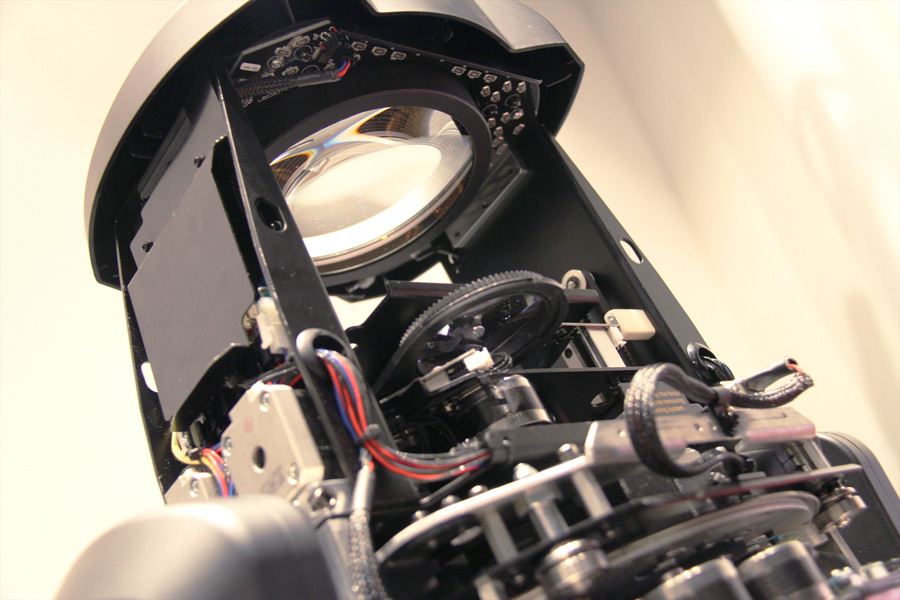

Une fois à l’intérieur il n’y a qu’à tendre l’oreille pour se repérer. Le rire de Bellote est sonore. L’accueil tout autant. Les A8 sont déjà accrochés, les subs alignés cul contre scène et immobilisés par des cales en bois, les wedges en grand nombre empilés contre un mur et les sides en place tels des gardes suisses mais habillés en noir. Un vrai catalogue JBL. Une ronflette à peine audible rappelle qu’ici la terre est aussi capricieuse que le ciel.

SLU : Comment JBL s’est frayé un chemin jusqu’à l’Atabal ?

[private]

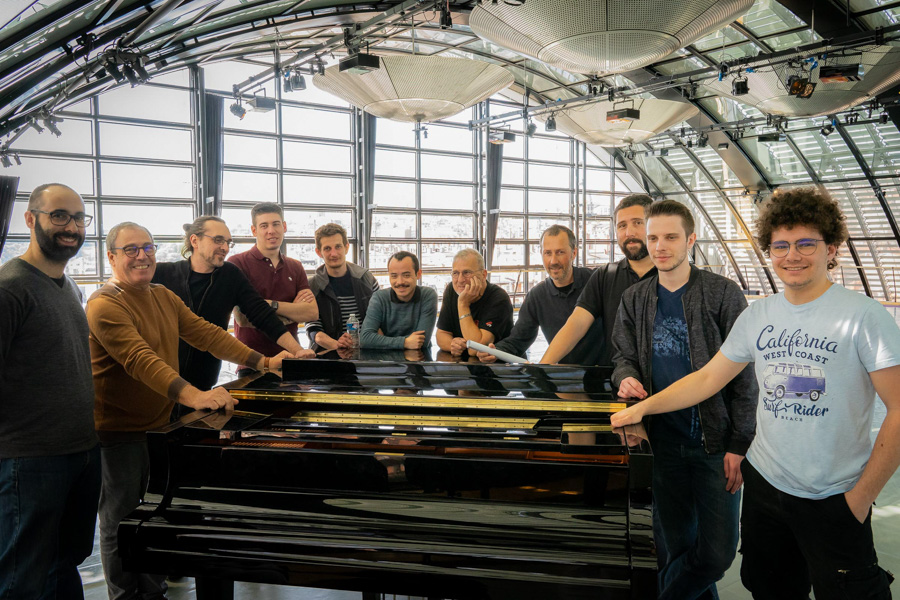

Laurent Delenclos mais pour toujours Bellote (directeur technique audio Freevox) : L’été dernier je suis venu au festival Biarritz en Eté avec des A12 pour habiller la scène 2. Les régisseurs de cette scène n’étaient autres que les membres de l’équipe technique de l’Atabal.

Ils ne connaissaient pas JBL et ont été tellement impressionnés qu’ils m’ont demandé de leur rendre visite dans leur salle car ils prévoyaient de changer de système en 2019. Quand l’appel d’offres est sorti, j’ai répondu avec le A8 qui correspond mieux à leur jauge et reprend la technologie du A12 qu’ils avaient entendue et appréciée.

SLU : Tu leur as fait écouter ?

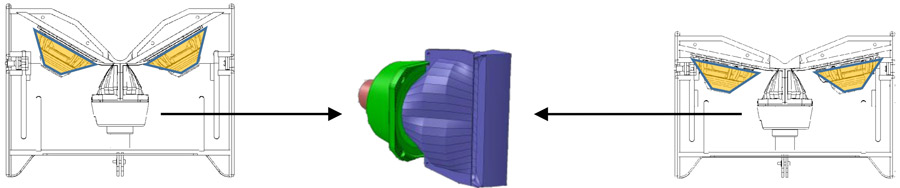

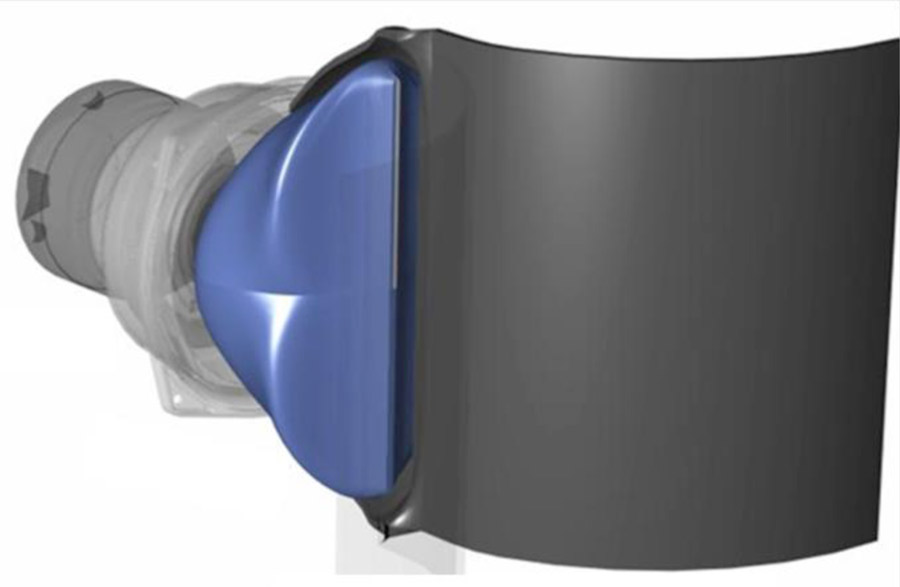

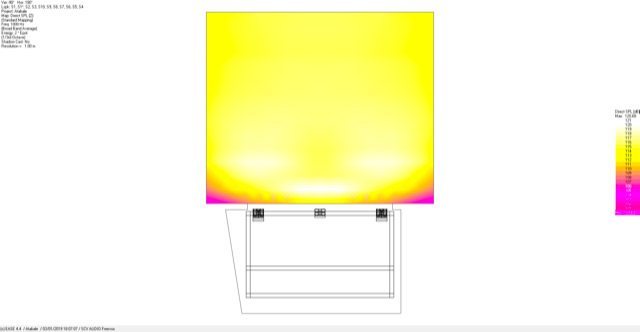

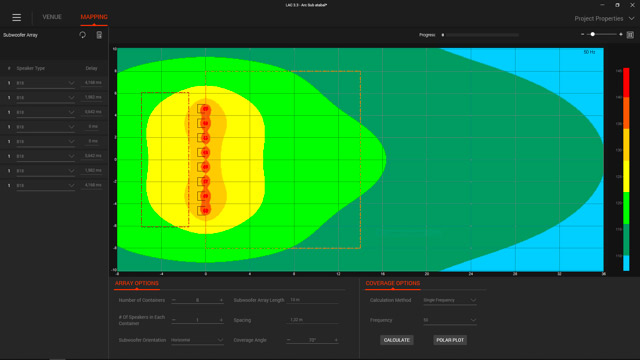

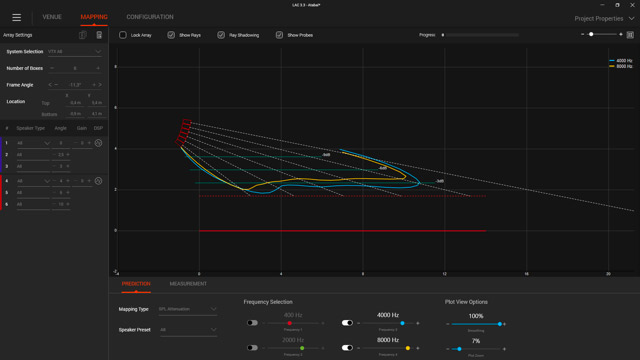

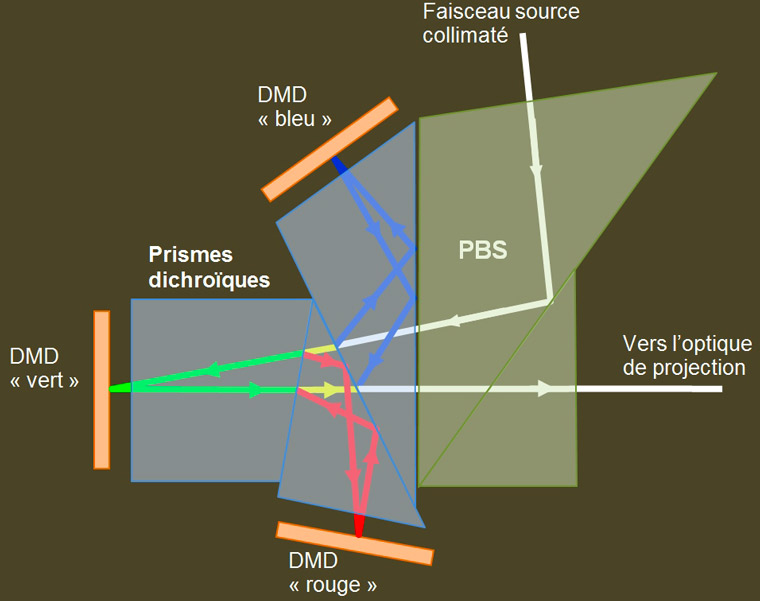

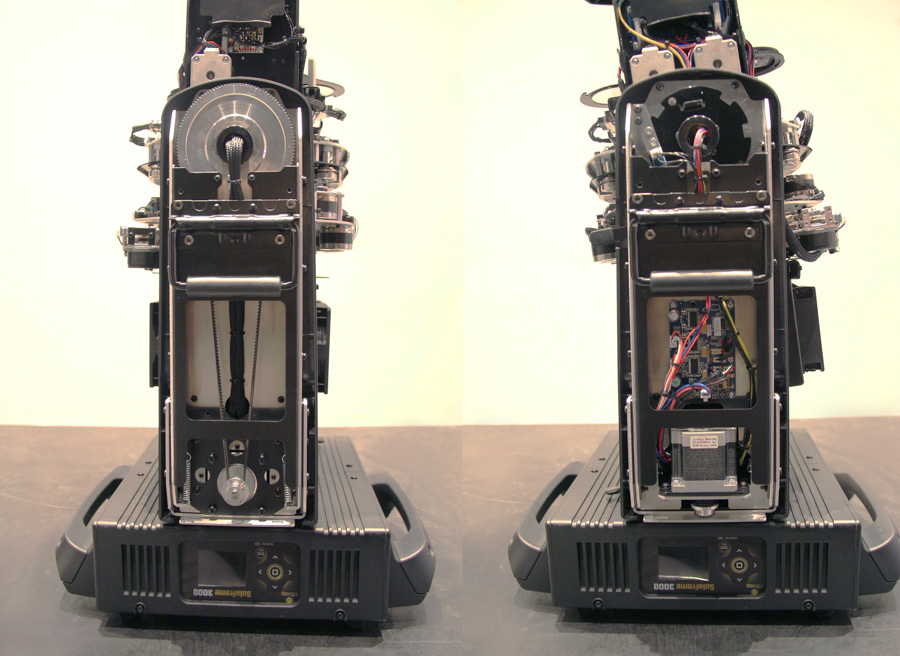

Bellote : Bien sûr. Même configuration. Deux fois 6 boîtes, arc sub de 8 B18 et cluster central de deux A8, le même modèle. J’ai préféré cette solution pour éviter les infills qui en mettent plein la tête aux gens. La A8 ouvre à 110° et s’y prête parfaitement. Le raccord sera pertinent.

SLU : Et tu as apporté aussi wedge et sides ?

Bellote : Oui. Des wedges VTX en deux fois 12” et deux fois 10” (ils ont pris les deux fois 12”) et des sides de la série SRX 835 en trois vois actives et filtrage FIR. Wedges M22 comme sides ont la même phase acoustique que la série VTX. La phase et la scène ensemble s’aiment plus !

SLU : Ils en ont pris une palette de wedges…

Bellote : Douze M22 et d’un SRX818S pour les batteurs. La scène est assez grande ramenée à la surface tout debout de la salle. Ils peuvent désormais accueillir sereinement des groupes avec beaucoup de monde. Et ils ont enfin pris le même SRX 835 pour le bar, pour des petites animations. Il y a déjà de quoi faire du son avec ! (rires)

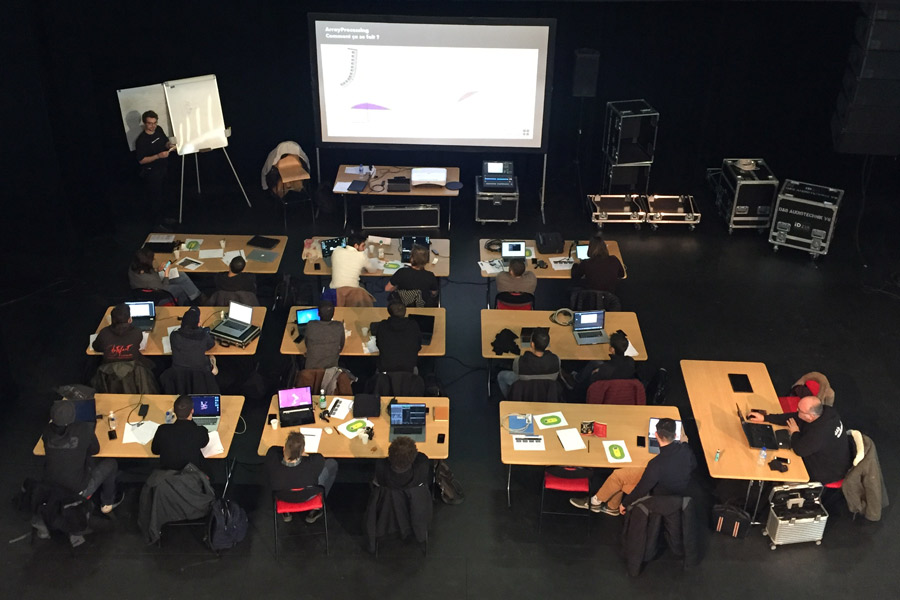

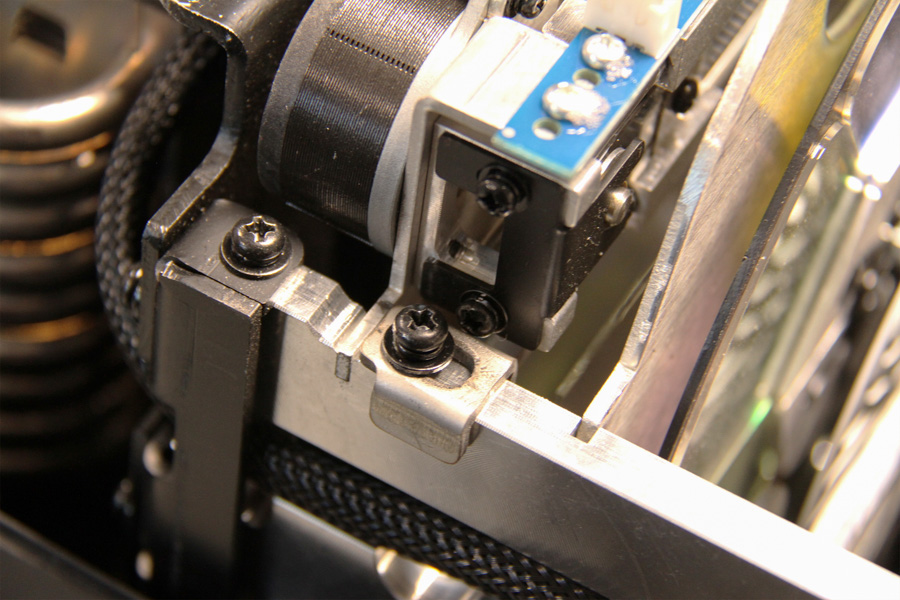

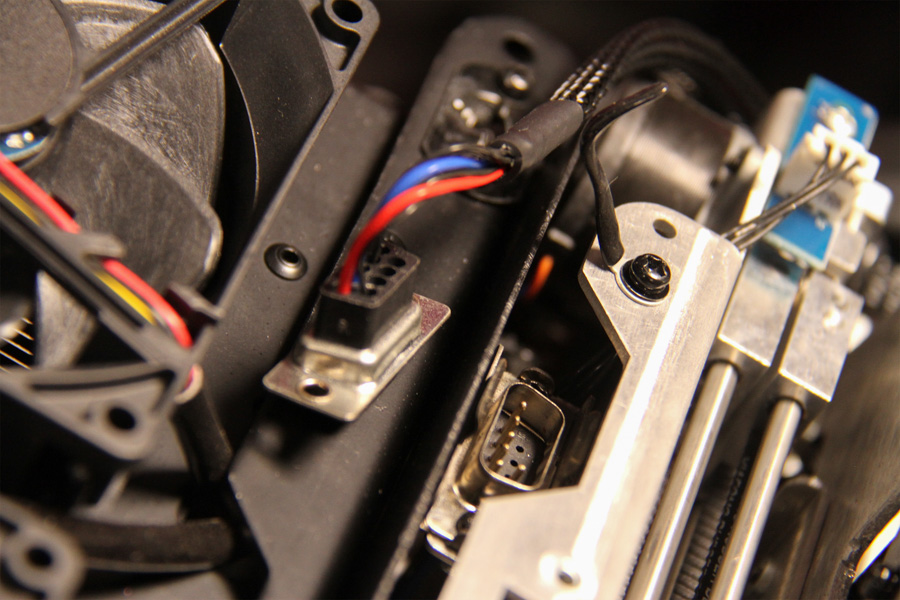

SLU : Est-ce que tout le monde a disposé d’une formation ?

Bellote : Absolument. Le matériel est arrivé lundi, moi mardi où j’ai tout testé au déballage et ensuite on a monté ensemble, un montage au ralenti qui a servi aussi de formation à l’exploitation en tant que prestataire. Mercredi et jeudi on a fait deux jours d’informatique autour de l’exploitation électronique du système, presets, amplis, réseau et quelques rappels d’acoustique et notions de base des line array. J’ai aussi volontairement câblé et commis des grosses erreurs pour qu’ils s’endurcissent et sachent les repérer plus facilement.

Aujourd’hui vendredi, stage pratique avec le premier groupe qui jouera dès ce soir sur le A8 (sourire). C’est important d’écouter un vrai mix et surtout du live car les musiques sur disque, on en a écouté beaucoup tout au long de la semaine, mais cela n’a pas grand-chose à voir avec ce qui sort d’une scène comme l’Atabal.

SLU : Tu as de quoi atteindre le décret en termes de pression ?

Bellote : Largement même si ce n’est pas forcément le but. L’avantage c’est de pouvoir jouer à un niveau élevé sans être agressif. Il faudra d’ailleurs faire attention car on ne se rend pas forcément compte que ça joue fort.

Ce qu’il y a de bien c’est que le choix du A8 est un choix du cœur et des oreilles de l’équipe tout entière de l’Atabal et que dans la foulée, EventLive Biarritz a acheté deux fois dix A8 et douze subs B18 ce qui leur permettra le cas échéant de se constituer deux petits systèmes ou un gros, et si besoin, de compléter le système de l’Atabal.

C’est d’ailleurs EventLive qui a gagné l’appel d’offres. Quoi qu’il en soit je passe toujours du temps, deux jours au moins, avec les clients de systèmes comme le VTX et souvent je m’arrange pour les accompagner lors de la première prestation.

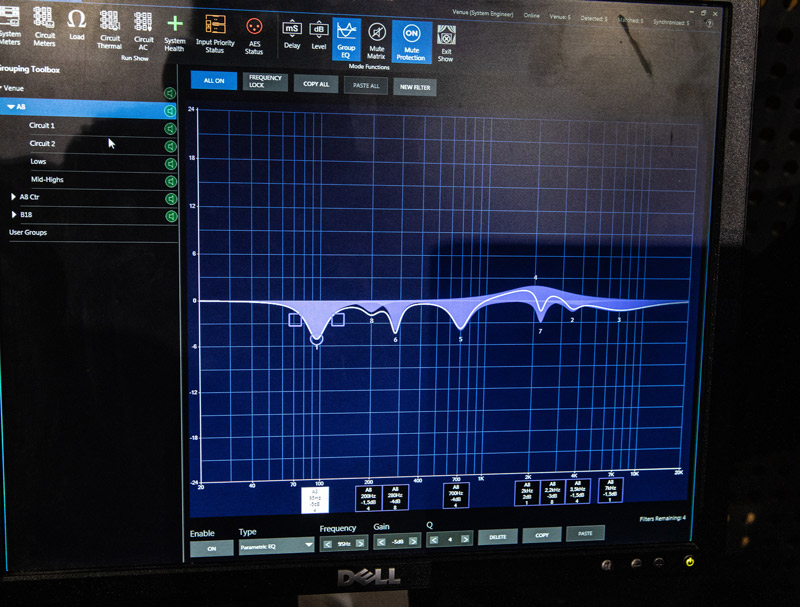

SLU : Comment as-tu calé ?

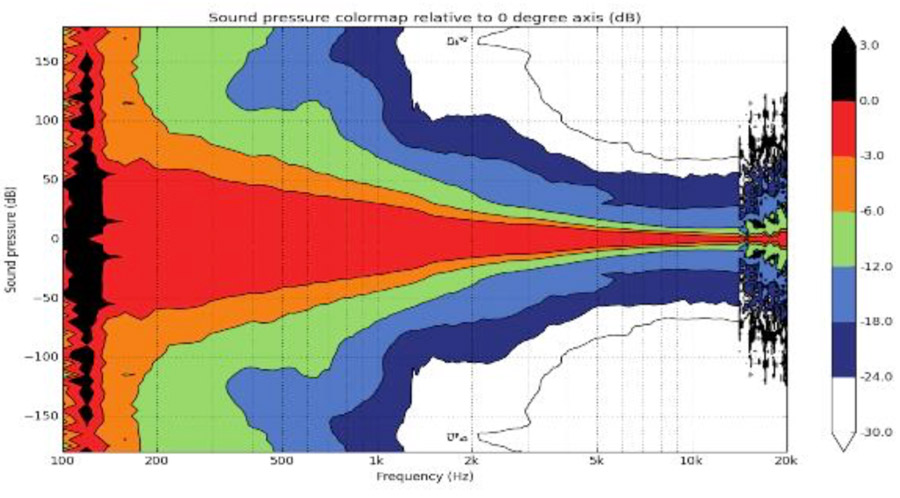

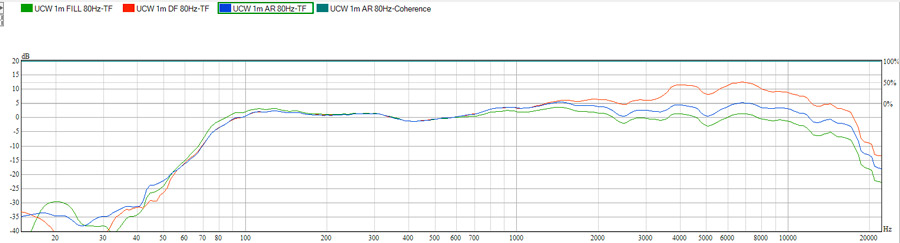

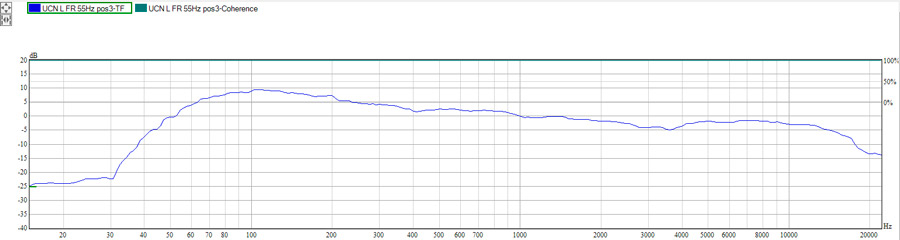

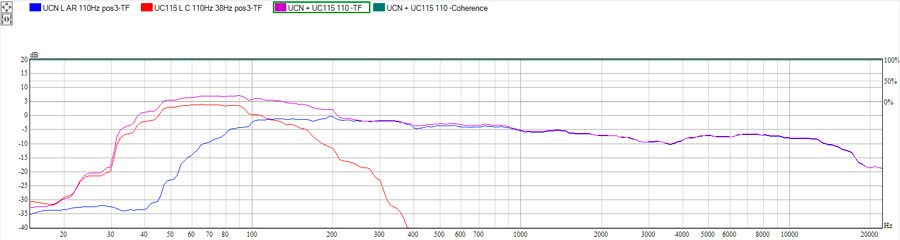

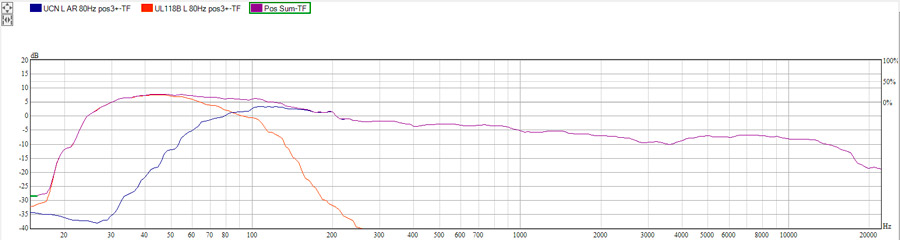

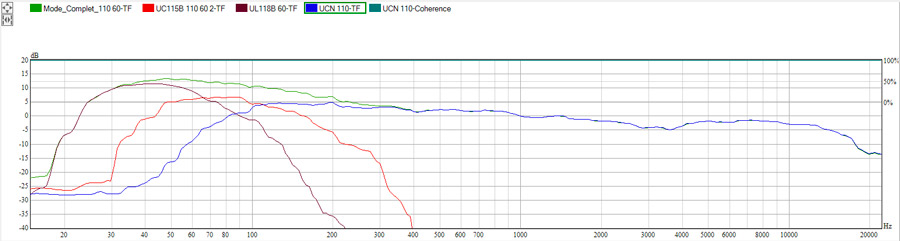

Bellote : J’ai gardé les abaques habituels : une droite de 30 à 100 Hz. De 100 à 1 kHz, une décroissance constante sur 12 points et ensuite tout droit.

SLU : Nous sommes mi-mai, ce n’est pas banal comme période pour installer du matériel, vous avez fait comment ?

Bellote : Nous avions du stock, et une semaine a été dégagée pour qu’on puisse intervenir. C’est vrai que c’est assez inhabituel de renouveler sa technique en pleine saison, mais c’est le choix de l’Atabal et comme on avait tout en boutique (gros clin d’œil) car Arnaud est joueur (Leschemelle, PDG de Freevox), on les a accompagnés. Ca leur permet aussi de négocier les groupes pour la nouvelle saison en insistant sur le nouveau système.

Nous avons partagé quelques instants avec François Maton, le boss de la salle, son âme musicale et l’homme ayant mené l’Atabal vers son succès actuel, afin de mieux connaître son parcours, la structure elle-même et enfin les raisons du choix de JBL.

SLU : Comment est structuré ce complexe ?

François Maton : La salle appartient à l’agglomération qui l’a créée en 2005 et la gestion a été déléguée à la ville de Biarritz. Nous fonctionnons donc sous le statut d’EPIC (établissement public industriel et commercial).

SLU : Comment es-tu arrivé ici ?

François Maton : J’ai postulé (rires) Je suis originaire de la région mais j’ai d’abord effectué une prépa HEC puis j’ai intégré une école de management et marketing où j’ai suivi un cursus à moitié à l’école et l’autre moitié en milieu associatif. J’ai choisi pour cela une asso de concert à Marseille.

J’ai fait une année de césure en maison de disques chez BMG ce qui m’a permis d’affiner mes choix et de partir à fond sur le live. Je suis pour cela revenu à Biarritz et jusqu’à 2009 j’ai travaillé dans l’organisation de concerts en milieu associatif et pour vivre j’ai bossé pendant deux ans dans une banque (sourires) pour enfin effectuer pas mal de petites missions pour la ville et la communauté de commune jusqu’à janvier 2012 où j’ai été embauché ici.

SLU : Il faut dire que tu as un profil rêvé. Tu as donc effectué deux fois 3 ans et…

François Maton : J’ai été embauché en CDI (rires) !

SLU : Quel style de programmation fais-tu ?

François Maton : Essentiellement de l’anglais pour pouvoir séduire à la fois le public français mais aussi celui espagnol. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière. Nous sommes aussi spécialisés dans les musiques extrêmes. Ca nous plaît et il y a une vraie appétence pour ce style musical.

SLU : Financièrement comment fonctionnez-vous ?

François Maton : On a le Label SMAC avec une subvention annuelle de fonctionnement de la ville de Biarritz, du département, de la région et de l’état. Cela représente 40 % de nos frais de fonctionnement. Les 60 % autres proviennent de nos recettes : la billetterie, bar, école de musique, studios de répétition et partenariats divers.

En 6 ans on a doublé note budget et l’Atabal est passé de 25 dates par an à presque 100 aujourd’hui. Notre saison va du 1er septembre au 30 juillet. On joue aussi la carte de la contre programmation en évitant les samedis où notre public de musiques actuelles, en majorité les 30-50 ans, sort avec sa famille.

SLU : Et pour avoir certains artistes de qualité il faut aussi s’adapter…

François Maton : C’est exact, on ne peut pas faire les difficiles sur les dates (sourires)

La refonte de la diffusion

SLU : Comment avez-vous financé le remplacement complet de la diffusion ?

François Maton : Par un emprunt sur 10 ans. L’investissement est lourd mais cela nous donne une totale autonomie technique. Aujourd’hui on peut accueillir avec le meilleur confort et qualité à l’Atabal, ou bien en dehors pour donner sa chance à un petit groupe avec les SRX ou enfin se déplacer dans une plus grande salle de 4 000 places pour certains groupes à très fort potentiel en prenant notre matériel et en louant un complément. Nos coûts de fonctionnement sont optimisés.

SLU : Et pourquoi cette refonte totale ?

François Maton : C’est simple. Notre matériel était obsolète et qualitativement insuffisant.

Sabri Bouchfar (Régisseur technique) : On n’a jamais eu de refus lors du booking des groupes, mais quand le mixeur voyait et écoutait notre ancien système, le nombre insuffisant de têtes et surtout les subs d’un autre temps, il nous en faisait la remarque. 4 têtes par côté…

SLU : Ca ne couple pas des tonnes!

Sabri Bouchfar : Oui, on avait un bas assez étrange où il fallait vite faire la police : « Tu limites… Laisse respirer un peu le système… » Certains le faisaient bien, d’autres moins bien.

SLU : Comment se sont passés la partie définition du cahier des charges et l’achat ?

François Maton : Sabri a rédigé un design théorique qu’il estimait être pertinent après avoir fait un diagnostic des manques du système précédent. Il en a tiré un appel d’offres dans lequel il a demandé un design à chaque marque. Nous avons reçu 10 dossiers. 10 marques différentes portées par 10 prestataires locaux. Après analyse des offres, les 5 premiers ont effectué un essai en grandeur nature et nous avons effectué notre choix.

SLU : Locaux jusqu’où ?

François Maton : Raisonnablement, je pense à Bordeaux, Montauban…

SLU : (on l’interrompt) ohh ça sent le Dominique Maurel !

François Maton : C’est lui ! En cas de problème il nous fallait un prestataire capable d’être là assez rapidement et d’opérer si nécessaire, un complément avec le même matériel.

SLU : Des grosses différences de prix ?

François Maton : Oui. On a été assez interloqué au début. Sur une base 100, ça allait de 60 à 100. Une fois effectuée une première passe, cette fourchette s’est resserrée entre 75 et 100. Je pense que certaines marques n’ont pas compris que nous ne voulions pas les modèles d’entrée de gamme ou en nombre insuffisant mais bien ceux permettant de travailler et d’accueillir dans des bonnes conditions les groupes. Le prix avait son importance mais quand on amortit sur 10 ans aux taux actuels, on peut se permettre d’avoir le bon produit, même s’il est un peu plus cher.

SLU : Les tests sont importants ?

François Maton : Ah oui, ils ont été très parlants. Heureusement qu’on est passé par cette phase. Notre design théorique était plutôt bon et pourtant certaines marques sont arrivées avec 4 boîtes par côté.

SLU : Comment s’est passée cette phase de test ?

François Maton : Les mêmes 6 personnes ont écouté exactement les mêmes albums durant une pleine journée avec chaque système et chacun d’entre eux a été soumis au live via un concert, certes d’un groupe différent, mais très révélateur. On a réussi à écouter chaque marque sur un style musical où on avait des doutes.

Tout le monde a eu un super test. Bien sûr il y a de la déception chez ceux qui n’ont pas été pris, mais nous sommes certains de notre choix. Nous n’avions pas le droit de nous tromper, on partait pour 10 ou 15 ans et c’est en grande partie notre argent, l’argent de la salle qui était en jeu.

EventLive Group, plus qu’un intégrateur

Impossible de ne pas interroger aussi Max, Maxime Leroux, le responsable commercial d’EventLive Group à Biarritz, l’intégrateur du système de l’Atabal et aussi l’heureux propriétaire d’un parc de A8.

SLU : Pourquoi Group ?

Maxime Leroux : Parce que nous avons EventLive Biarritz, Mixlive64 et bientôt une troisième entité en Nouvelle Aquitaine. Nous sommes des prestataires techniques pour le spectacle vivant, conférences, événementiel et on fournit du son, de la lumière et de la vidéo avec de l’écran LED plein jour et du gros VP Christie.

SLU : EventLive Group existe depuis quand ?

Maxime Leroux : 2015, je suis associé avec David Lafourcade. Je viens du côté DJ et je suis devenu le commercial de la société alors que lui est très technique.

SLU : Comment en es-tu venu à choisir JBL ?

Maxime Leroux : Par Freevox. Ils nous ont toujours suivis et aidés et c’est un des premiers distributeurs à nous avoir fait confiance au lancement de la société. On en intègre pas mal et on achète aussi beaucoup de lumière. L’année dernière, ils nous ont bien accompagnés lors du festival Biarritz en Eté. C’est une belle collaboration entre eux et nous et l’on se renvoie toujours l’ascenseur. Laurent (Bellote) est un type adorable, j’ai complètement confiance en lui et il n’est que de bon conseil.

SLU : Tu es heureux de ton choix avec le A8 ?

Maxime Leroux : Bien sûr, ça marche très bien et quand j’ai accueilli Sébastien Roblin d’Intelligence Audio (Seb..si tu nous écoutes !) à Biarritz en Eté avec des A12, il a été bluffé. Cela m’a mis en confiance d’autant que ça y est, j’ai les premières fiches techniques où figure le nom JBL. Je n’en ai pas eu 50, mais ça commence.

SLU : Tu as une autre marque audio dans ton parc

Maxime Leroux : Oui que je garde car c’est pratique pour de l’événementiel et les wedges sont efficaces, et je ne peux pas tout changer. Enfin c’est bien de pouvoir proposer deux marques.

SLU : Mais tu ne distribues que JBL…

Maxime Leroux : Absolument. J’ai déjà installé des clubs sur la côte avec cette marque et outre le A8, j’ai aussi d’autres références en parc comme les PRX et SRX.

Parole, parole, parole… dB SPL, dBA, dBC !

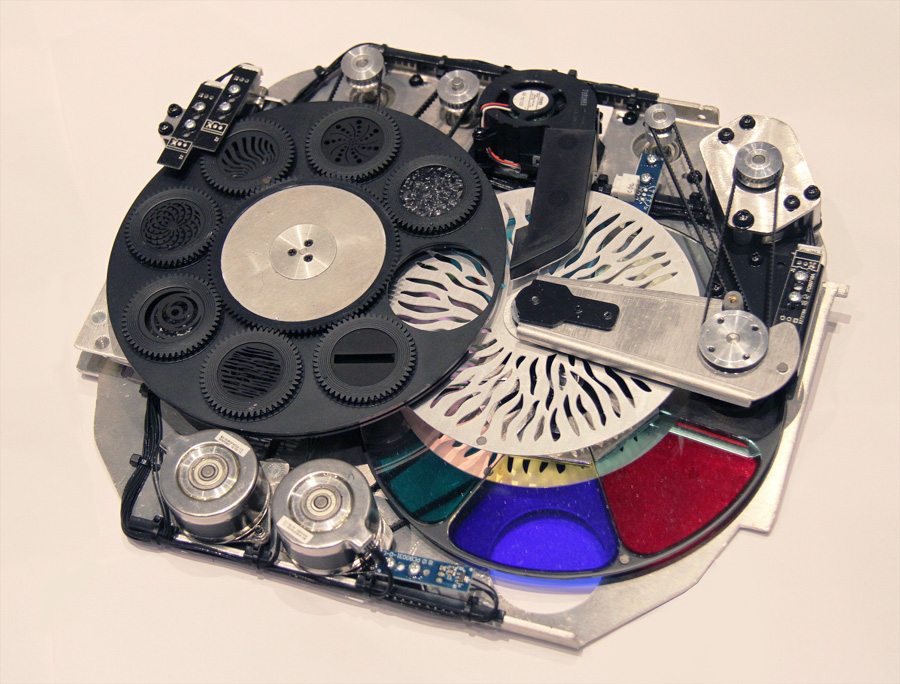

Nous écoutons quelques titres peu ou pas masterisés de Sheffield Lab avec notamment un mix direct sur du ½ pouce et 30 ips de George Massenburg et on savoure ce système. Le contour est pile poil comme le rendu d’ensemble.

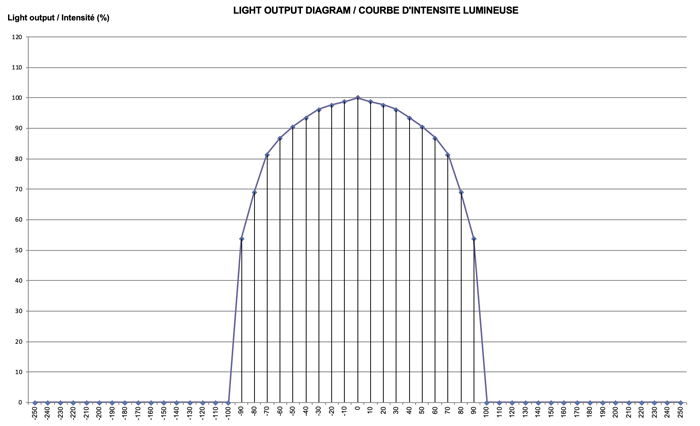

Le VTX-A est tout sauf l’idée qu’on se fait du son « américain. » On est dans un univers hi-fi. Dès les niveaux les plus bas, l’équilibre et la dynamique sont présents. A 80 dBA on savoure déjà du vrai son, complet et qui ne varie absolument pas à 90. Au-delà, l’impact physique apporte sa dîme et construit le rendu live tel qu’on l’aime pour son côté viscéral et événementiel, sans pour autant faire mal.

Une vraie réussite. Il sera possible de mixer absolument tout dans les A, y compris du classique et surtout le métal et autres musiques qui font la réputation de l’Atabal. Bellote a taillé ce qui est gênant et a livré un système capable de caresser comme de déboîter.

Le soir même, The Herbaliser, le groupe anglais qui inaugure le nouveau système, le fait avec un mixeur qui l’est tout autant.

Les cuivres et les scratchs du DJ attaquent comme il faut et l’arc sub complète idéalement le bas sans abîmer la patate des 8” ce qui nous permet de retrouver le son « sooo british » et donc fort, assez sale et avec les basses oubliées dans la semie. Cela prouve encore une fois qu’un système ne fait pas le son, il le reproduit.

D’autres informations sur :

[/private]

On aime :

On aime : On regrette :

On regrette :